Einleitung

Der Oberbegriff „steatotische Lebererkrankung“ – oder kurz SLD genannt – bezeichnet eine abnormale Lipidakkumulation in der Leber (Leber- oder hepatische Steatose). Die steatotische Lebererkrankung umfasst die früher als nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) bezeichnete Erkrankung, die heute als metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) bezeichnet wird. Darüber hinaus umfassen die steatotischen Lebererkrankungen die alkoholbedingte Lebererkrankung (ALD) und die MetALD, eine neue Klasse für die Überschneidung zwischen metabolischer und alkoholischer Fettleber sowie seltene Ursachen der Lebersteatose. Die neue Nomenklatur wurde 2023 im Konsens von AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) und EASL (European Association for the Study of the Liver) verabschiedet. NAFLD wird nun weltweit durch MASLD ersetzt, um eine Stigmatisierung der Betroffenen zu vermeiden und die metabolische Komponente in den Vordergrund zu rücken [1].

Die Leberzirrhose ist weltweit die elfthäufigste Todesursache, und steatotische Lebererkrankungen sind in Europa und den USA zur häufigsten Ursache für eine Leberzirrhose geworden. Das Jahr 2024 war für die metabolische Fettleber von großer Bedeutung: In den USA erfolgte die weltweit erste Zulassung eines Medikaments zur Behandlung der mit metabolischer Dysfunktions-assoziierten Steatohepatitis (MASH) bei Risikopatienten. In Deutschland und Europa gab es aktualisierte Leitlinien für das Screening, die Diagnose und die Behandlung von metabolischer Fettleber und die Messung der Lebersteifigkeit als wichtigen diagnostischen Marker für die leberbezogenen Komplikationen. Die metabolisch bedingte Fettleber ist eine Erkrankung, bei der sich in der Leber von Menschen mit Diabetes, Adipositas, hohem Blutdruck oder hohem Cholesterinspiegel, die wenig bis gar keinen Alkohol trinken, Fett ansammelt. Bis zu 33 von 100 Menschen weltweit und ca. 25 % der deutschen Bevölkerung sind betroffen [2, 3]. Die höchste MASLD-Prävalenz wurde in Lateinamerika mit 44,37 % festgestellt, gefolgt vom Nahen Osten und Nordafrika (MENA) [2]. Die höchste MASLD-Prävalenz unter T2D-Patienten wurde in Osteuropa (80,6 %) beobachtet, gefolgt vom Nahen Osten (71,2 %), während die niedrigste Rate in Afrika (53,1 %) verzeichnet wurde [4].

Adipositas gilt als häufigste Ursache für eine Verfettung der Leber. Epidemiologen schätzen, dass etwa zwei Drittel der übergewichtigen Erwachsenen und die Hälfte der übergewichtigen Kinder eine Fettleber haben. Bis zu 20 % der übergewichtigen Menschen könnten an der schwereren Verlaufsform „Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis“ (MASH) leiden, dem fortgeschrittenen Stadium einer metabolischen Fettleber. Vgl. Abb. 1.

Symptome einer metabolischen Fettleber

Menschen mit metabolischer Fettleber und Steatohepatitis weisen in der Regel im Alltag oder bei einer ärztlichen Untersuchung keine signifikanten Symptome oder spezifischen Befunde auf. Einige Patienten können unter Völlegefühl, Bauchschmerzen und Müdigkeit leiden. Die Leberwerte können normal oder nur minimal erhöht sein. Fettleberpatienten weisen häufig geringe Erhöhungen von GPT, gGT, Ferritin und C-reaktivem Protein auf. Eine metabolische Fettleber ist ein häufiger Nebenbefund, wenn Patienten aus anderen Gründen bildgebende Untersuchungen des Abdomens (Ultraschall, Magnetresonanztomographie oder Computertomographie) erhalten.

Sobald eine Zirrhose vorliegt, können bei den Patienten Symptome eines Leberversagens auftreten, wie beispielsweise Aszites und Ödeme, Enzephalopathie oder Blutungen aus den Umgehungskreisläufen in Ösophagus und Rektum. Bei Kindern können ebenfalls Symptome wie Bauchschmerzen und manchmal auch Müdigkeit auftreten. Bei einer körperlichen Untersuchung kann die Leber leicht vergrößert sein, und bei einigen Kindern kann es zu fleckigen, dunklen Verfärbungen der Haut kommen (Acanthosis nigricans), die am häufigsten im Nacken- und Achselbereich auftreten.

Die metabolische Fettleber ist Teil des metabolischen Syndroms, das durch Diabetes oder Prädiabetes (Insulinresistenz), Übergewicht oder Fettleibigkeit, erhöhte Blutfettwerte wie Hypercholesterinämie und Hypertriglyceridämie sowie arterielle Hypertonie gekennzeichnet ist. Pathophysiologisch spielen die hepatische Triglyceridüberladung, Lipotoxizität und die Insulinresistenz zusammen mit einer erhöhten de novo Lipogenese eine wichtige Rolle. Mitochondriale Dysfunktion, Apoptose und Ferroptose sind die gemeinsamen Endstrecken der metabolischen Fettleber-Fibrose [5].

Nicht alle Patienten weisen alle Kriterien des metabolischen Syndroms auf. Nach der derzeitigen Definition genügt bereits die Feststellung einer Fettleber in der Schnittbildgebung (Sonographie, CT, MRT) und 1 von 5 der in der Tab. 1 aufgeführten Kriterien. Über die Ursachen der Entwicklung einer Steatohepatitis ist weniger bekannt.

| Tab. 1: Kriterien für die Diagnose einer MASLD, modifiziert nach [1]* | ||

| Kriterium | Erwachsene | Kinder und Jugendliche |

| Gewicht | BMI > 25kg/m2 oder TU > 94 cm (m) bzw. 80 cm (w) oder entsprechendes ethnisches Äquivalent | BMI > 85. Perzentile für Alter/Geschlecht oder TU * > 95. Perzentile oder entsprechendes ethnisches Äquivalent |

| Blutzucker | Nüchternglukose > 100 mg/dl oder 2 h postprandial > 140 mg/dl oder T2DM oder Therapie eines T2DM | Nüchternglukose > 100 mg/dl oder Glukose > 200 mg/dl oder 2 h postprandial Glukose > 140 mg/dl oder HbA1c > 5,7 % oder bekannter T2DM oder Therapie eines T2DM |

| Blutdruck | Blutdruck > 130/85 mmHg oder antihypertensive Therapie | < 13a, RR > 95. Perzentile oder > 130/80 mmHg; > 13a, > 130/85 mmHg oder antihypertensive Therapie |

| Triglyceride | Triglyceride > 150 mg/dl oder Fettsenker | < 10 a, Triglyceride > 100 mg/dl; > 10 a Triglyceride > 150 mg/dl oder Fettsenker |

| Cholesterin | HDL-Cholesterin < 40 mg/dl (m) und < 50 mg/dl (w) oder Cholesterinsenker | HDL-Cholesterin < 40 mg/dl oder Cholesterinsenker |

| * Abkürzungen: TU Taillenumfang; a = Jahre; m = männlich; w = weiblich; RR = Blutdruckmessung nach Riva-Rocci | ||

Hier kommen mehrere Faktoren in Betracht. Dazu gehören:

- Oxidativer Stress (Ungleichgewicht zwischen pro-oxidativen und anti-oxidativen Chemikalien, das zu einer Schädigung der Leberzellen führt)

- Produktion und Freisetzung von inflammatorischen Zytokinen durch Makrophagen, sinusoidale Endothelzellen, andere Leberzellen oder Adipozyten des Patienten

- Nekrose oder Tod von Leberzellen (Apoptose)

- Entzündung und Infiltration des Fettgewebes durch Leukozyten

- Darmflora (Darmbakterien), die bei chronischen Hepatitiden eine Rolle spielen können.

Wer sollte untersucht werden?

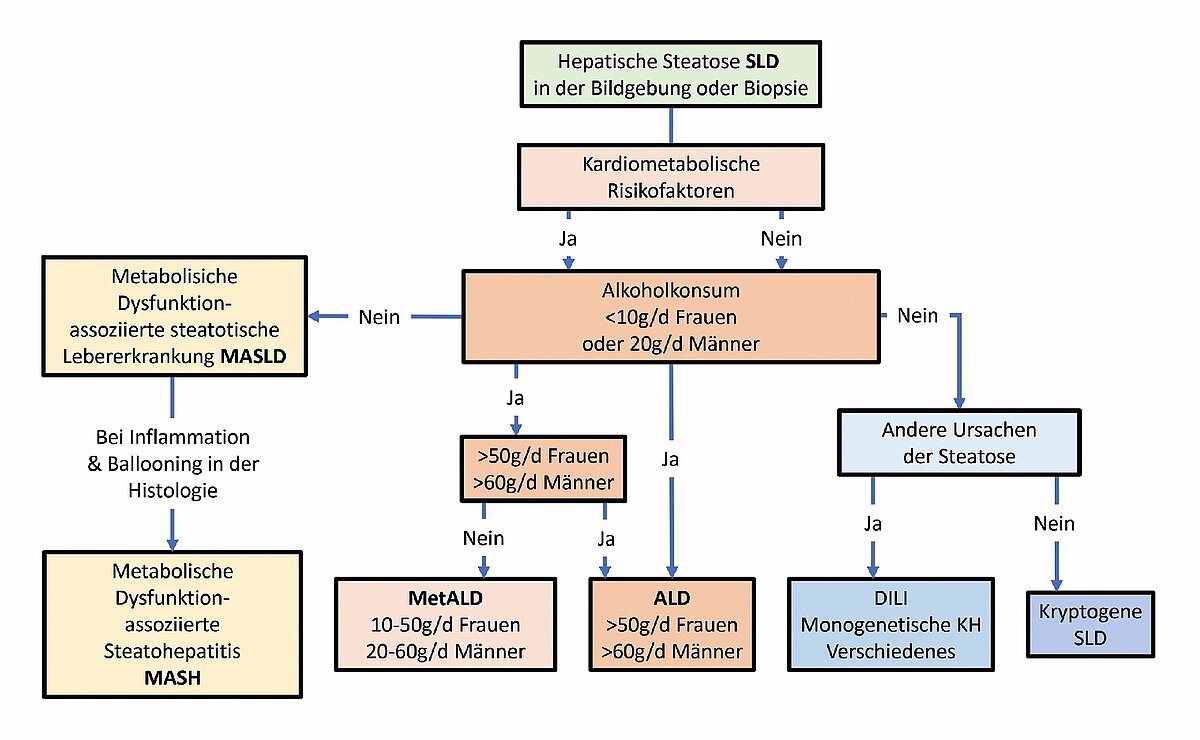

Die S2k-Leitlinie für metabolische Fettlebererkrankungen empfiehlt kein Screening der gesamten Bevölkerung [3]. Allerdings sollten Menschen mit Risikofaktoren (Übergewicht, Adipositas, Diabetes hohe Triglycerid-/Cholesterinwerte) gescreent werden. Bei Vorliegen von Risikofaktoren sollten mindestens einmal pro Jahr die Leberwerte dieser Patienten überprüft werden. Bei Personen, bei denen im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung des Abdomens oder einer anderen bildgebenden Untersuchung eine hepatische Steatose festgestellt wurde, sollte eine Diagnostik im Hinblick auf eine metabolische Fettleber erfolgen. Sobald eine hepatische Steatose festgestellt wird, müssen andere Ursachen wie übermäßiger Alkoholkonsum, bestimmte Medikamente und spezifische Lebererkrankungen (Hepatitis C, Morbus Wilson, Hämochromatose, u. a.) ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose metabolische Fettleber gestellt wird. Der Algorithmus in Abb. 1 gibt eine Übersicht.

Der nächste Schritt besteht darin, festzustellen, ob es sich um eine Steatohepatitis handelt, bei der sowohl Fett als auch Entzündungen in der Leber vorliegen, die mit der Zeit zu einer Vernarbung also einer Leberfibrose führen können. Der Verlauf von einer einfachen Verfettung bis hin zu einer Fettleber-Zirrhose kann Jahrzehnte betragen und ist in der Regel deutlich länger als bei der alkoholischen Leberzirrhose. Die genaueste Methode eine Steatohepatitis oder eine Fettleber-Fibrose zu erfassen ist die Durchführung einer sonographisch gesteuerten Leberbiopsie.

Es gibt jedoch immer mehr Alternativen zur Leberbiopsie, die auch einen Großteil der Informationen liefern können, ohne dass eine invasive Diagnostik erfolgen muss. Dazu gehören die Messung der Lebersteifigkeit und des Fettgehalts der Leber (Controlled Attenuation Parameter, CAP) mit einem Elastographie-Test unter Verwendung eines speziellen Ultraschallgeräts (transiente Elastographie) oder einer Magnetresonanzelastographie-Untersuchung. Bei der CAP-Messung wird gleichzeitig zur Elastizität der Fettgehalt der Leber bestimmt und mit der Einheit dB/m angegeben. Ab einem Wert von 245 dB/m ist von einer Fettleber auszugehen. Spezielle Bluttests (Scores wie beispielsweise der FIB-4) oder eine Kombination aus Routine-Bluttests (NAFLD-Fibrose-Score, NAS) können ebenfalls verwendet werden, um bei Patienten mit metabolisch bedingter Fettleber eine mögliche Fibrose zu untersuchen [3]. Der NAS basiert auf den Patientendaten Alter, Größe, Gewicht, einigen gängigen Laborparametern und dem Vorhandensein einer Kohlenhydratstoffwechselstörung (Diabetes mellitus).

Im Allgemeinen ist es vorteilhaft, eine Kombination von Tests durchzuführen, um zu sehen, ob sie alle auf den gleichen Grad an Verfettung und Fibrose hinweisen. Bei unklaren Befunden, Verdacht auf gleichzeitiges Auftreten mehrerer Lebererkrankungen (Overlap) oder diskrepanten Werten kann eine Leberbiopsie als maximale Diagnostik hilfreich sein [3].

Menschen mit Fettleber und Steatohepatitis erkranken häufig an Herzkreislauferkrankungen und Diabetes. Tatsächlich sind kardiovaskuläre Erkrankungen die häufigste Todesursache bei metabolischer Fettleber [6]. Etwa 20 % der Menschen leiden dabei an einer Leberentzündung, die als metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis bezeichnet wird, einer schwereren Form von metabolisch bedingter Fettleber. Etwa 20 % der Menschen mit Steatohepatitis können eine Leberfibrose entwickeln, die zu einer Zirrhose oder Leberdekompensation mit hepatozellulärem Karzinom und intrahepatischem cholangiozellulären Karzinom führen kann [3]. Einige Patienten, die eine Zirrhose entwickeln, benötigen möglicherweise eine Lebertransplantation. In Deutschland sind Fettlebererkrankungen mittlerweile die häufigste Indikation zur Listung für die Lebertransplantation [7].

Im Vergleich zu entsprechenden Kontrollpopulationen weisen Personen mit metabolischer Fettleber eine erhöhte Gesamtmortalität auf [2]. Bei Personen mit Steatohepatitis liegt die leberbedingte Mortalität bei bis zu 25,6/1.000 Patientenjahre, wobei das Fibrosestadium der stärkste Prädiktor für die leberbedingte Mortalität und das hepatozelluläre Karzinom-Risiko bei biopsiebestätigter Fettleber ist [8]. Die Fibroseprogression wird wiederum hauptsächlich durch das Alter (obwohl dies eher mit der Expositionsdauer zusammenhängen könnte), den Zustand nach der Menopause, eine hispanische Ethnizität, das Vorhandensein und den Schweregrad kardiometabolischer Risikofaktoren sowie Umwelt- und genetische Faktoren beeinflusst.

Eine Fettleber ist eng mit der Entwicklung kardiometabolischer Risikofaktoren verbunden und geht diesen häufig voraus, insbesondere dem Typ-2-Diabetes (T2D) [8]. Umgekehrt erhöht das Vorhandensein mehrerer kardiometabolischer Risikofaktoren das Risiko für fortschreitende Leberschäden und schwerwiegende unerwünschte Leberfolgen [9]. Ein Alter > 50 Jahre, Insulinresistenz und mehrere kardiometabolische Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Steatohepatitis, schwerer Fibrose/Zirrhose und sowohl der Gesamt- als auch der leberbedingten Mortalität. Dennoch ist die relative Auswirkung jedes kardiometabolischen Risikofaktors nicht gleich: Adipositas und insbesondere Typ-2-Diabetes sind die wichtigsten Determinanten des Risikos für Zirrhose und hepatozelluläres Karzinom. Darüber hinaus wird eine Fettleber durch sozioökonomische Ungleichheiten beeinflusst, die mit einer höheren Adipositasprävalenz, einer geringeren Ernährungsqualität und einer geringeren körperlichen Aktivität zusammenhängen [10].

Auswirkungen mehrerer kardiometabolischer Risikofaktoren

Das Risiko einer Krankheitsprogression und der hepatischen Karzinogenese steigt bei Vorliegen mehrerer metabolischer Risikofaktoren deutlich an. In einer großen US-Kohorte hatten Personen mit nur einem kardiometabolischen Risikofaktor (z. B. Hypertonie, Dyslipidämie oder Adipositas) ein geringes Risiko, an einer Zirrhose oder einem hepatozellulären Karzinom zu erkranken; aber jedes zusätzliche metabolische Merkmal führte zu einer schrittweisen Erhöhung dieses Risikos, wobei Typ-2-Diabetes den stärksten Zusammenhang aufwies [11]. Dysglykämie, abdominale Adipositas und atherogene Dyslipidämie sind zudem unabhängige Determinanten für das Fortschreiten zu einer mittelschweren bis fortgeschrittenen Leberfibrose.

Rauchen wurde mit einem erhöhten Karzinomrisiko in Verbindung gebracht, unabhängig von der Ätiologie [12] und auch speziell bei metabolischer Fettleber. In einer Metaanalyse von 81 Studien lag die gepoolte Odds Ratio für die Entwicklung von hepatozellulären Karzinomen bei aktuellen Rauchern bei 1,55 (95 % KI: 1,4 6 bis 1,65) und bei ehemaligen Rauchern immer noch bei 1,39 (95 % KI: 1,26 bis 1,52) [13]. Darüber hinaus sprechen die insgesamt negativen Auswirkungen auf die Gesundheit für eine Raucherentwöhnung bei metabolisch bedingter Fettleber.

Therapie

Angesichts der multidirektionalen Verbindungen zwischen metabolischer Fettleber und kardiometabolischen Komorbiditäten wird therapeutisch ein multidisziplinärer Ansatz empfohlen, um sicherzustellen, dass alle Therapieansätze auf die Verbesserung sowohl der leberbezogenen als auch der extrahepatischen Ergebnisse ausgerichtet sind. Bei Erwachsenen sollte zunächst eine Gewichtsabnahme durch Diät- und Verhaltenstherapie empfohlen werden [14]. Die Gewichtsabnahme sollte auf eine anhaltende Reduktion von ≥ 5 % zur Reduzierung von Leberfett, 7–10 % zur Verbesserung von Leberentzündungen und ≥ 10 % zur Verbesserung von Fibrose abzielen. Die Umstellung der Ernährung auf eine eher mediterrane Kostform umfasst eine Einschränkung des Verzehrs von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln (reich an Zucker und gesättigten Fettsäuren) und den Verzicht auf zuckergesüßte Getränke.

Durch Metaanalysen und Beobachtungsstudien wurde wiederholt nachgewiesen, dass die mediterrane Ernährung die Gesundheit der Leber und des Herz-Kreislauf-Systems fördert, auch ohne Gewichtsverlust [15]. Die mediterrane Ernährung zeichnet sich durch einen hohen Verzehr von Olivenöl, Gemüse, Obst, Nüssen und Samen, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Fisch und Meeresfrüchten aus. Insbesondere befürwortet die mediterrane Ernährung die Reduzierung von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten, gesättigten Fettsäuren, ultra-verarbeiteten Lebensmitteln sowie rotem und verarbeitetem Fleisch, die alle in Beobachtungsstudien mit dem Steatoserisiko in Zusammenhang gebracht wurden. Gesättigte Fettsäuren haben einen negativen Einfluss auf die Lebersteatose. Auch der Verzehr von zugesetzten Zuckern, insbesondere Fruktose, spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Fettleber [16, 17].

Lifestyle-Änderung in aller Kürze:

- Änderung des Lebensstils, einschließlich gesunder Ernährung und Bewegung von mindestens 150 Minuten pro Woche;

- Reduktion des Körpergewichts um 10 % kann Steatohepatitis und Fibrose reduzieren;

- wichtige Information für die Patienten: auch die Fettleber-Fibrose ist reversibel;

- eiweißreiche Kost, reich an Gemüse und arm an tierischen Fetten sollte empfohlen werden;

- derzeit gibt es keine von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassenen Medikamente für die metabolisch bedingte Fettleber(-hepatits); mehrere vielversprechende Substanzen werden derzeit in Studien untersucht;

- Kindern mit Steatohepatitis kann Vitamin E empfohlen werden, das die Steatohepatitis lindern kann;

- Menschen mit metabolisch bedingter Fettleber(-hepatits) sollten ihren Alkoholkonsum einschränken und ihn nach Möglichkeit ganz einstellen;

- eine Therapie der zugrundeliegenden Erkrankungen (Typ-2-Diabetes mellitus, Bluthochdruck, hohe Cholesterin- oder Lipidwerte, Adipositas) sollte stringent mit den hierzu erforderlichen Substanzen durchgeführt werden;

- eine Fettlebertherapie orientiert sich weiterhin am zugrundeliegenden Fibrosestadium (Fibrose Grad 1–4, Zirrhose).

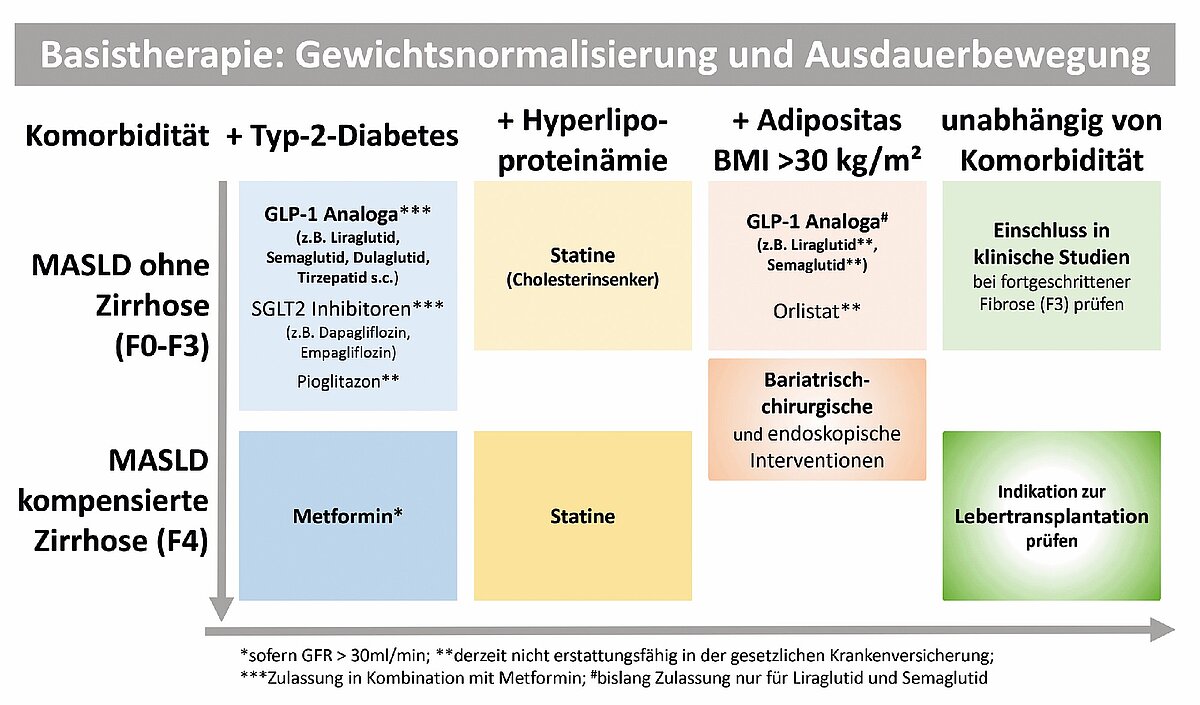

Die Abb. 2 fasst die derzeit empfohlenen medikamentösen Therapien der Grunderkrankungen bei metabolisch bedingter Fettleber entsprechend der aktuellen deutschen S2k-Leitlinie zusammen [3]. Die medikamentöse Therapie orientiert sich an der Begleiterkrankung (X-Achse) und dem Fibrosestadium (Y-Achse).

Spezielle Diätformen

Verschiedene Diäten können zu einer Reduktion des hepatischen Fettgehalts führen, solange die täglich aufgenommene Kalorienmenge im Vergleich zu den benötigten Kalorien zur Aufrechterhaltung des aktuellen Gewichts (mit dem Ziel eines täglichen Kaloriendefizits von 500 Kalorien) reduziert wird. Wasser ist das beste Getränk. Konzentrierte Säfte oder zuckerhaltige Getränke sollten vermieden werden. Kaffee scheint in jeder Form (mit oder ohne Koffein) eine chronische Lebererkrankung zu verbessern. Lebensmittel mit Zuckerzusatz, einschließlich Süßigkeiten, Desserts und Limonaden, insbesondere Smoothies mit hohem Fruchtzuckergehalt sollten komplett vermieden werden [17]. Besonders die stark prozessierten Nahrungsmittel wie frittierte und fetthaltige Lebensmittel sind ungünstig. Patienten sollten auch auf die Portionsgröße achten und Messbecher verwenden, um Portionen zu kontrollieren [14].

Weitere wichtige Hinweise für die Patienten:

- Füllen Sie Ihren Teller bei einer Mahlzeit zur Hälfte mit Obst und Gemüse, zu einem Viertel mit Getreide (wie Naturreis oder Vollkornnudeln) und zu einem Viertel mit Eiweiß. Halten Sie Obst und Gemüse für Snacks bereit.

- Versuchen Sie, täglich mindestens 2,5 Portionen Obst und Gemüse zu essen.

- Führen Sie ein Ernährungstagebuch, um zu sehen, wie viele Kalorien Sie zu sich nehmen. Auch eine Ernährungsberatung kann hilfreich sein, um weitere Informationen zu erhalten und individuelle Empfehlungen für eine gesunde Ernährung zu bekommen.

Bewegungstherapie

Es gibt kein einzelnes Sportprogramm, das am besten ist. Daher werden folgende Mindestbedingungen für die Bewegung von Fettleber-Patienten empfohlen:

- täglich 10.000 Schritte gehen;

- 150 bis 300 Minuten leichte bis mittelschwere Bewegung pro Woche;

- ein Aktivitätstracker oder eine App auf dem Handy können helfen, die Bewegungsaktivität zu kontrollieren.

Medikamentöse Therapie

Zurzeit stehen uns in Europa noch keine speziellen für die Indikation metabolische Fettleber oder Steatohepatitis zugelassenen pharmakologischen Präparate zur Verfügung. Antidiabetika wie GLP-1-Rezeptor-Agonisten (beispielsweise Semaglutid oder Liraglutid) oder SGLT2-Inhibitoren können die Sättigung steigern, die Insulinresistenz verbessern und die Magenentleerung verzögern. Hierdurch wird nicht nur die Steatohepatitis verbessert, sondern es werden auch positive Effekte auf das Herzkreislaufsystem und die Nierenfunktion vermittelt [18].

Eine Remission der MASH ohne Verschlechterung der Fibrose trat bei ca. 2/3 der Patienten in der Semaglutid-Gruppe und bei 1/3 der Patienten in der Plazebo-Gruppe auf. Eine Verringerung der Leberfibrose ohne Verschlechterung der MASH wurde bei 36,8 % der Patienten in der Semaglutid-Gruppe und bei 22,4 % in der Placebo-Gruppe beobachtet [19].

Twinkretine (wie Tirzepatid), eine Kombination aus GLP-1-Rezeptor- und Glukagon-Agonist, wirken in bislang durchgeführten Phase 2 Studien ähnlich protektiv [20].

Resmetirom, ein gut verträglicher Thyroidhormon-Rezeptor-beta-Agonist, wurde im März 2024 von der amerikanischen Arzneimittelbehörde für Fettleberhepatitis-Patienten mit F2 und F3 Fibrose zugelassen. Resmetirom reduziert zwar Leberfett, Triglyceride, Lipoprotein a und LDL-Cholesterin, hat aber keinen Einfluss auf das Körpergewicht der Patienten [21].

Lanifibranor, ein Pan-PPAR-Agonist, wirkt in Studien antifibrotisch und entzündungshemmend. Auch der Fibroblastenfaktor 21, dessen Halbwertszeit durch die Fusion mit einem Fc Teil verlängert wurde, erreichte in der HARMONY-Studie eine Verbesserung der Steatohepatitis bei über 60 % der Patienten [22].

Von entscheidender Bedeutung für die metabolische Fettleber scheint die Gewichtsabnahme zu sein. Mehrere Studien an bariatrischen Patienten dokumentieren die Abnahme der Fettleber-Mortalität und Morbidität im Langzeitverlauf insbesondere nach Roux-Y-Bypass Operationen [23–25].

Prof. Dr. med. Elke Roeb, Leiterin der Gastroenterologie, Justus Liebig Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM), Standort Gießen, E-Mail: elke.roeb@innere.med.uni-giessen.de

Die Literaturangaben zum Artikel finden Sie hier.

Multiple Choice-Fragen

Die Multiple Choice-Fragen zu dem Artikel „Fettlebererkrankungen“ von Prof. Dr. med. Elke Roeb finden Sie in der PDF-Version dieses Artikels und im Mitgliederportal unter https://portal.laekh.de.

Die Teilnahme zur Erlangung von Fortbildungspunkten ist nur online über das Portal vom 25.08.2025 bis 24.02.2026 möglich. Die Fortbildung ist mit drei Punkten zertifiziert. Mit Absenden des Fragebogens bestätigen Sie, dass Sie dieses CME-Modul nicht bereits an anderer Stelle absolviert haben. Der Artikel hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Nach Angaben der Autorin sind die Inhalte des Artikels produkt- und/oder dienstleistungsneutral, es gibt kein Sponsoring und es bestehen keine Interessenkonflikte.

Buchtipps für Patienten

„Fettleber vorbeugen und behandeln für Dummies“ von Elke Roeb. Wiley-VCH 2024; 288 S., 18 €, ISBN-10: 3527721517

„Das große Kochbuch für die Leber“ – 122 Rezepte für eine lebergesunde Ernährung, Humboldt 2022, ISBN 9783842631007, 28 €

Abkürzungsverzeichnis

| AASLD | American Association for the Study of Liver Diseases |

| ALD | alkoholbedingte Lebererkrankung |

| CAP | Controlled Attenuation Parameter |

| EASL | European Association for the Study of the Liver |

| FIB-4 | Fibrosis-4-Score |

| gGT | Gamma-Glutamyltransferase |

| GPT | Glutamat-Pyruvat-Transaminase |

| LDL | Low Density Lipoprotein |

| MASH | Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis/metabolische Dysfunktions-assoziierte Steatohepatitis |

| MASLD | metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung |

| MetALD | neue Klasse für die Überschneidung zwischen metabolischer und alkoholischer Fettleber |

| NAFLD | nicht-alkoholische Fettlebererkrankung |

| NAS | NAFLD-Fibrose-Score |

| PPAR | Peroxisom-Proliferator-aktivierte Rezeptoren |

| SLD | steatotische Lebererkrankung |