Donnerndes Dröhnen aus der Ferne: Zunächst nur ein schwarzer Punkt am Himmel, nähert sich ein Black-Hawk-Hubschrauber der US-Army mit hoher Geschwindigkeit. Der Helikopter dreht zur Seite ab und landet auf einer Wiese. Die aufgewirbelten Blätter kündigen den nahenden Herbst an. Während sich die Rotorblätter weiterdrehen, tragen mehrere Soldaten wiederholt Schwerverletzte auf Tragen aus dem Inneren des Hubschraubers. Alles muss schnell gehen – nicht nur, um Leben zu retten, sondern auch, damit der Helikopter nicht zu lange verwundbar am Boden bleibt.

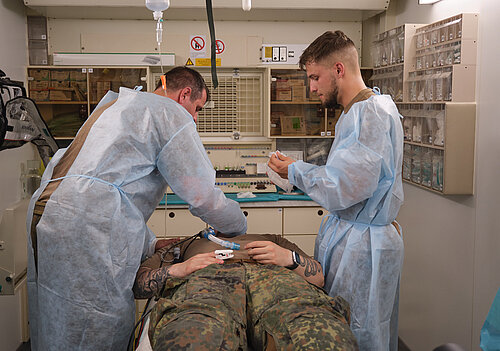

Rasch bringen die Soldaten die Verwundeten in ein mobiles Krankenhaus der Bundeswehr, wo die Patienten primär versorgt werden. Der Black Hawk hebt wieder ab, bis wenige Minuten später der nächste Helikopter – diesmal von der ADAC-Luftrettung – landet, um die schwer verletzten Patienten in eine geeignete Klinik zu transportieren.

Was wie Szenen aus einem Kriegsgebiet klingt, ist eine Übung auf dem Gelände von Schloss Oranienstein. Großer Applaus aus dem Publikum. Die Anwesenden nehmen am Symposium zur zivil-militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) teil. Zum dritten Mal referierten hier Experten aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems und der Bundeswehr gemeinsam.

Hybride Bedrohung und Resilienz

Zur Eröffnung des Symposiums begrüßten der Präsident der Landesärztekammer Hessen (LÄKH), Dr. med. Edgar Pinkowski, und Mitorganisator Oberstarzt d. R. Dr. med. Ulrich Jürgens die Teilnehmenden und Referenten. Der Hausherr, Generalarzt Dr. med. Mathias Grüne, Kommandeur des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung, führte in das Thema ein. Angesichts der vielfältigen hybriden Bedrohungen betonte er, dass das, was uns heute in Deutschland umgebe, kein echter Frieden mehr sei. Krisenfestigkeit sei keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Das Symposium sei jedoch ein Beweis dafür, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen sei.

Anschließend gab der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und Schirmherr des Symposiums, General a. D. Wolfgang Schneiderhan, Einblicke in Überlegungen zu Resilienz als gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Eine sicherheitspolitische Strategie müsse Strukturen mit dezentralen Verantwortlichkeiten aufbauen. Das Fundament von Resilienz in Demokratien liege im Grundvertrauen zwischen einem funktionsfähigen Staat und der diesen Staat tragenden Gesellschaft. „Eine wehrhafte Demokratie erfordert den wehrhaften Staatsbürger“, sagte Schneiderhan. Dabei handele es sich zunächst um eine Aufgabe des Staates und erst dann des Militärs. „Repräsentative Demokratie als Dienstleistungsholding ist auf Dauer nicht überlebensfähig. Bürgergesellschaft, nicht Kundenrepublik ist angesagt“, forderte er.

Erstversorgung unter Beschuss

Im Anschluss betrat der ukrainische Kriegschirurg Dr. Artem Bespalenko das Rednerpult. Mit dabei hatte er Bilder und Berichte von Operationen nahe der Front, die zahlreiche, zum Teil schwerwiegende Verletzungen zeigten – sowohl bei Frauen und Kindern, als auch vor allem bei Soldaten. Bespalenko berichtete vom Alltag der Soldaten und Zivilisten unter russischem Beschuss. Immer wieder seien auch medizinische Einrichtungen Ziel der Angriffe; über 2.000 solcher Einrichtungen seien bereits seit Kriegsbeginn attackiert worden.

Eine große Herausforderung stelle die Versorgung der vielen Schwerstverletzten dar, da die Intensivbetten in den Krankenhäusern ständig belegt seien. Bespalenko schilderte die unzähligen Improvisationen, die nötig seien, um die Patienten angemessen zu versorgen. Um beispielsweise Knochensegmente zu ersetzen, setzen die Chirurgen in der Ukraine häufig Knochenersatzmaterial aus dem 3D-Drucker ein. Trotz guter Ausstattung seien Fixateurs externes ständig Mangelware, insbesondere wegen der überwiegenden schweren Extremitätenverletzungen. Zudem bestehe ein sehr hohes Infektionsrisiko, da die Wunden in der Regel kontaminiert seien.

Nach dem Vortrag verlieh Dr. Pinkowski Dr. Bespalenko die Ehrennadel der Landesärztekammer Hessen in Silber für seinen Einsatz. Pinkowski betonte, dass die Auszeichnung stellvertretend für alle Ärztinnen und Ärzte sowie nicht ärztlich Tätigen stehe, die täglich unter Einsatz ihres Lebens den Menschen in der Ukraine helfen.

Poststationäre Weiterversorgung

Anschließend referierte Oberstarzt Dr. med. Sebastian Hentsch vom Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz über die poststationäre Weiterversorgung beim Massenanfall von Verwundeten in Kriegs- oder Krisensituationen. Im Fall der Landes- und Bündnisverteidigung sei mit zivilen und militärischen Patienten zu rechnen, die neben körperlichen Verletzungen auch psychische Traumata davontragen. Bei Schätzungen von bis zu 1.000 Verwundeten täglich – davon 10- bis 30 % intensivpflichtig – stehe man vor Zahlen, mit denen das Gesundheitssystem bisher nicht konfrontiert war.

Hentsch stellte einen Einzelfall vor, der die Komplexität und Langwierigkeit der Behandlung verdeutlichen sollte: Ein ukrainischer Soldat, der in Koblenz behandelt worden war, hatte durch Mörserbeschuss ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Zudem musste eine Pneumonie behandelt und das rechte Bein amputiert werden. Insgesamt war der Patient über einen Zeitraum von 14 Monaten 23-mal stationär in Behandlung, zusätzlich zu parallel laufenden Reha-Maßnahmen. Hentsch bestätigte die hohen Infektionsraten der Patienten aus der Ukraine, oft auch mit multiresistenten Keimen.

Mit Blick auf die verfügbaren Betten und Fachschwerpunkte im stationären und Reha-Bereich würde das Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen stoßen, so Hentsch. Er forderte, in Anlehnung an die Krankenhauseinsatzpläne, auch im Reha-Bereich regelmäßige Übungen zu implementieren.

Zivile Luftrettung

Dr. med. Jens Schwietring, Ärztlicher Direktor der ADAC Luftrettung Deutschland, stellte die Herausforderungen der Luftrettung im Verteidigungsfall vor. Bisher verfüge man über 38 Standorte in Deutschland und damit über eine weitgehend flächendeckende Versorgung. Aufgrund der ungewissen Sicherheitslage im Luftraum könne die zivile Luftrettung vor allem im rückwärtigen Raum zum Einsatz kommen, erklärte Schwietring. Auch im Verteidigungsfall bestehe weiterhin ziviler Bedarf. In der Luftrettung gebe es derzeit großen Schulungsbedarf, da in der Vergangenheit viele Piloten einen militärischen Hintergrund gehabt hätten, heute sei dies jedoch immer seltener der Fall.

Wie zivile und militärische Luftrettung zusammenwirken können, erlebten die Teilnehmer während der Mittagspause bei der eingangs beschriebenen Übung in der Praxis. Oberst Siegfried Zeyer und Oberstarzt Dr. Sven Funke, die die Helikopterübung mit koordiniert hatten, wiesen darauf hin, dass eine solche Übung mit Maschinen aus drei verschiedenen Entitäten selbst für die Bundeswehr nicht alltäglich sei. Zudem erläuterten sie die militärischen Überlegungen hinter der Übung mit Blick auf die aktuelle geopolitische Lage.

Ambulante Versorgung

Über die ärztliche und psychotherapeutische Versorgung in Krisen- und Kriegszeiten referierte Dr. med. Stephan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Um sich auf einen Ernstfall vorzubereiten, benötige man zunächst ein umfassendes Lagebild.

Doch in der ambulanten Versorgung fehle ein solches bisher. Aktuell gebe es 110.000 Vertragsarztpraxen, eine Milliarde Patientenkontakte und fünf Millionen ambulante Operationen pro Jahr. Vieles laufe auch in Krisen weiter, doch müsse man dann abschichten und priorisieren. Die dezentrale Organisation der Praxen mache das System bundesweit zwar sehr resilient, doch gebe es bisher keine flächendeckende ZMZ im ambulanten Sektor. Hofmeister forderte, die Kassenärztlichen Vereinigungen formal und strukturell in die Zusammenarbeit einzubinden. Zwar lägen viele Daten zur ambulanten Versorgung vor, doch verhindere der strenge Datenschutz eine sinnvolle Zusammenführung. „Bei dem Einsatz von 3D-Druck wie in der Ukraine bekommt der deutsche Bürokrat einen Herzinfarkt“, sagte Hofmeister. Er appellierte an einen rechtssicheren Rahmen für Ärzte, der ihnen im Ernstfall ausreichend Handlungsspielräume eröffne. Zudem müsse die digitale Infrastruktur resilienter gestaltet werden, um auch bei Strom- oder Serverausfällen eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. Gesellschaftliche Resilienz sei nicht möglich, wenn die zivile Gesundheitsversorgung zusammenbreche, schloss Hofmeister.

Medikamentenmangel

Uwe-Bernd Rose, Apotheker aus Königstein im Taunus, referierte über den bereits in Friedenszeiten herrschenden Medikamentenmangel. Das Problem sei äußerst komplex, zudem sei Europa in hohem Maße von Asien abhängig.

Ein zentrales Hindernis stelle die Preisbindung für Medikamente dar: Hersteller könnten oder wollten zu den vorgegebenen Preisen manchmal schlicht keine Arzneimittel mehr liefern. Hinzu kämen Lieferketten-, Qualitäts- oder Rohstoffprobleme, die sich in einer Konfliktsituation noch weiter verschärfen könnten. Rose verwies darauf, dass in Deutschland eine Mehrwertsteuer von 19 % auf Medikamente erhoben werde. „Man muss sich fragen, warum der Staat so viel an der Krankheit seiner Bürger verdient“, sagte er. Anhand von Basis-Arzneimitteln wie Paracetamol oder Ibuprofensaft zeigte Rose auf, wie es in Deutschland zu Lieferengpässen komme.

Zwar habe man das Preisproblem erkannt und die Preise entsprechend angepasst, doch dauere dies zu lange. „Das nervt Apotheker, das nervt Ärzte und das nervt die Patienten“, so Rose. Zudem erschwere die lange Wirkzeit mancher Medikamente – etwa bei Antidepressiva – den Wechsel auf ein anderes Präparat. Die aktuelle Praxis und Gesetzeslage sei in Teilen unhaltbar. Für den Ernstfall forderte Rose: Rechtssicherheit durch Ausnahmeregelungen, Rezepturzulassungen, die Sicherung von Rohstoffen, Lieferketten und Beschaffung sowie Standardisierung und Vereinfachung von Rezepturen

Infektiologische Risiken

Prof. Dr. med. René Gottschalk, ehemaliger Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt, schilderte die infektiologischen und epidemiologischen Risiken in Krisen- und Kriegszeiten. Im Gegensatz zu seinen Vorrednern überbringe er nicht nur schlechte Nachrichten.

Anhand historischer Beispiele wie der Pest oder der Spanischen Grippe zeigte er, wie sich Pandemien in der Vergangenheit ausgebreitet hatten. Der Zusammenbruch von Infrastruktur und medizinischer Versorgung begünstige die Ausbreitung von Viren und Bakterien in Kriegsgebieten. Gottschalk erläuterte an einem fiktiven Beispiel, welchen Einfluss Krieg auf die Gesundheitsversorgung eines Landes habe. Flüchtlinge stellten für ein aufnehmendes Land meist nur eine geringe Gefahr dar, da auf den Fluchtrouten die Inkubationszeit in der Regel bereits überschritten sei. Tuberkulose bilde hier eine der wenigen Ausnahmen. Infektionskrankheiten beträfen vor allem die Menschen im Kriegsgebiet selbst. Als große Gefahr bewerteten Gottschalk und das Auditorium politische Strömungen, die durch Fake News eine breite Impfskepsis schürten.

Rettungskette und Sicherheitslage

Generaloberstabsarzt Dr. med. Ralf Hoffmann erläuterte Aspekte der Logistik bei der Verwundetenversorgung im Kriegsfall an der NATO-Ostflanke. Man rechne mit 1.000 Verwundeten pro Tag; die Herausforderung bestehe darin, diese Zahlen über einen langen Zeitraum zu bewältigen. Entscheidend sei die adäquate Ausstattung der gesamten Rettungskette.

In Frontnähe könne nur eine stabilisierende Erstversorgung erfolgen; die Patienten müsste man so schnell wie möglich nach Deutschland oder in ein Bündnisland stationär verlegen, da das Gastland im Konfliktfall keine ausreichenden Kapazitäten bereitstellen könne. Hoffmann verwies darauf, dass bei Reformen im Gesundheitssystem stets auch Krisenszenarien berücksichtigt werden müssten, um ausreichende Kapazitäten zu sichern. Mit Hilfsorganisationen führe man derzeit Verhandlungen, um die Transportkapazitäten zu verbessern. Die Erfahrungen aus der Ukraine hätten gezeigt, dass es im Ernstfall keine Trennung mehr zwischen zivilen und militärischen Gesundheitssystemen gebe. Die Kommunikation zwischen allen Akteuren sei dabei von zentraler Bedeutung.

Ein prominenter Gast war Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer. Die aktuelle Lage sei die komplexeste in seiner Karriere, erklärte Breuer in seinem Vortrag. Russland stelle mit seiner Kriegswirtschaft zur Zeit die größte Bedrohung für Europa dar.

Es sei nicht mehr möglich, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass nichts geschehe. Vielmehr müsse man abschrecken, um für Aggressoren den Preis zu hoch werden zu lassen. Putin werde in der Ukraine nicht haltmachen; Zusagen oder Abtretungen würden ihn nicht vom Weitermachen abhalten. Breuer zitierte dazu Winston Churchill: „Ein Appeaser ist einer, der ein Krokodil füttert – in der Hoffnung, dass es ihn zuletzt frisst.“ Hybride Angriffe und Desinformation zielten darauf ab, einen Keil in die westliche Welt zu treiben und sie verwundbarer zu machen. Dies zu verhindern, sei keine alleinige Aufgabe des Militärs, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Man sei bereits dabei, die notwendigen Weichen zu stellen. Das Symposium sei ein Beispiel dafür.

In der folgenden Podiumsdiskussion der Herren Schneiderhan, Pinkowski, Hofmeister, Breuer und Hoffmann, moderiert von Prof. Dr. Edgar Strauch, Hauptgeschäftsführer der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, wurde die Notwendigkeit betont, staatsbürgerliches Engagement und Denkweisen zu fördern. Nur eine resiliente Gesellschaft könne abschrecken und den Frieden sichern. Zum feierlichen Abschluss erhielt Oberstleutnant Bernd Lesemann die Ehrennadel in Silber der LÄKH von Dr. Pinkowski für sein Engagement für die ZMZ.

Das Symposium wurde von der LÄKH u. a. durch Dr. med. Alexander Marković, Beauftragter ZMZ, und ihrer Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung mit den Landesärztekammern Rheinland-Pfalz und Saarland sowie der Landesapothekerkammer Hessen organisiert. Primäre ZMZ-Partner in der sanitätsdienstlichen Versorgung sind das Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung der Bundeswehr, die Landeskommandos als auch die Ärztekammern aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Lukas Reus

Bildergalerie:

Klick auf die Bilder öffnet eine größere Darstellung und zeigt weitere Infos an.