Die Vorbereitungen für den Deutschen Ärztetag 2027 in Wiesbaden haben längst begonnen. Das RheinMain CongressCenter als Veranstaltungsort liegt zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs und bildet das Tor zur Wiesbadener Innenstadt. Von hier aus ist es nicht weit zum Theater, Kurhaus und zu verschiedenen Museen. Eine Besonderheit stellt das vor über einem Jahr eröffnete Museum Reinhard Ernst, das erste Museum ausschließlich für abstrakte Kunst in Deutschland, dar. Trägerin ist die Reinhard & Sonja Ernst-Stiftung.

Nur wenige Meter trennen das Wiesbadener Kongresszentrum vom Beginn der Wilhelmstraße. Doch mit jedem Schritt verändert sich die Szenerie: Vor der Kulisse herrschaftlicher Gründerzeitvillen und in unmittelbarer Nachbarschaft des Museums Wiesbaden erhebt sich ein Gebäude aus Glas und weißem Granitstein. Das von den Mäzenen Sonja und Reinhard Ernst gestiftete, dem japanischen Stararchitekten Fumihiko Maki entworfene und 2024 eröffnete Museum Reinhard Ernst (mre) ist eine moderne Komposition aus Strenge und Leichtigkeit.

Am Anfang stand eine Idee

In den 1980er-Jahren begann der Unternehmer Reinhard Ernst abstrakte Kunst zu sammeln; inzwischen umfasst seine Sammlung fast 1.000 Werke. Die Schwerpunkte liegen auf abstrakter amerikanischer, europäischer und japanischer Nachkriegskunst. Im Fokus stehen dabei Werke des amerikanischen abstrakten Expressionismus, des europäischen Informel und der japanischen Gutai-Gruppe.

Da Ernst seine ständig weiterwachsende Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, entstand die Idee eines Museums für abstrakte Kunst. Kongenial setzte sein Freund und Pritzker-Preisträger Fumihiko Maki (1928–2024) diese Vision mit einem außergewöhnlichen Bauwerk um, in dem Architektur und Kunst miteinander zu verschmelzen scheinen.

Großflächige, bodentiefe Fenster geben das Gefühl, mitten in der Stadt zu sein. Ein gläsernes Atrium in der Mitte des Gebäudes lässt das Tageslicht ein und schafft Transparenz. Der bewusste Umgang mit natürlichem Licht – ein Motiv der traditionellen japanischen Architektur – ist auch architektonisches Grundthema des mre. Natürliches Licht erhellt die Räume, aber nicht die Kunstwerke, die in Dauer- und Wechselausstellungen durch ein Beleuchtungskonzept in Szene gesetzt werden.

„Dieses Gebäude gehört der Kunst“

Zuckerwürfel nennen die Wiesbadener den lichtdurchfluteten Bau in kubistischer Formensprache. „Dieses Gebäude gehört der Kunst, und die Kunst gehört allen“, steht als Leitsatz im öffentlich zugänglichen Museumsfoyer, das die Flaniermeile der Wilhelmstraße ins Museum verlängert. Neben Erwachsenen will das Museum mit vielen innovativen und interaktiven Angeboten auch Kinder und Jugendliche für abstrakte Kunst begeistern.

Schon im Foyer sind beeindruckende zeitgenössische Kunstwerke zu sehen. Die großformatige, eigens für das Museum entstandene Glasarbeit von Katharina Grosse etwa, hinter der sich ein Kreativraum für Kinder und Jugendliche – das Farblabor – befindet, die dreiteilige Stahlskulptur „Buscando la luz III“ von Eduardo Chillida im nicht begehbaren, im Stil eines japanischen Gartens angelegten Innenhof und eine Glasinstallation von Karl-Martin Hartmann.

Überraschungsmomente

„Wow, mre!“, nennt Museumsdirektor Oliver Kornoff jene Überraschungsmomente, die sich aus einem „Spiel mit gelenkter Erwartung und arrangiertem Unerwarteten“ ergeben. Im Erdgeschoss zieht ein solcher „Wow“-Moment – Bettina Pousttchis knallrot lackierte Installation links vom Haupteingang – überraschte Blicke auf sich. Die ihrer ursprünglichen Aufgabe beraubten und in Form einer senkrechten Autobahn gebrachten Leitplanken markieren zugleich als Wegweiser einen der beiden Treppenaufgänge zu den Ausstellungsräumen in den oberen beiden Etagen.

Das Ausstellungskonzept des mre ordnet die Werke nicht chronologisch. Vielmehr begegnen sich verschiedene Zeiten in offenen Dialogen. Besucher können ihren eigenen Weg durch das Gebäude wählen. Bei ihrem Rundgang setzt sich das Staunen über die eindrucksvolle Architektur fort: Die neun unterschiedlich großen Ausstellungsräume sind Bühne und Kulisse zugleich. Wie eine Kathedrale mutet der größte Raum mit seiner überwältigenden Höhe von 14 Metern an.

Radikale Neuerungen

Radikale Neuerungen kennzeichnen die Malerei nach 1945. Das Ende des Zweiten Weltkriegs hatte tiefgreifende gesellschaftliche Neuorientierungen zur Folge, die sich auch in der Kunst widerspiegelten. Gegenständliche Darstellung und geometrische Abstraktion wurden in der Malerei durch den expressiven, befreiten Umgang mit Farbe, Form und Material verdrängt.

Helen Frankenthalers Farbenmeer

Sie revolutionierte das Farbbild, indem sie Farben von den Fesseln der Kontur befreite: Die US-amerikanische Malerin Helen Frankenthaler (1928–2011) gilt als Erfinderin der Soak-Stain-Technik, bei der verdünnte Farbe in die auf dem Boden liegende, nicht grundierte Leinwand einsickert. Mit fast 50 Werken – der größten Privatsammlung der amerikanischen Künstlerin weltweit – ist Frankenthaler in Reinhard Ernsts Sammlung vertreten.

Ihre zwischen Kontrolle und Zufall changierenden Arbeiten gleichen einem Farbenmeer: In „Pyramid“ (1988) kontrastieren zerfasernde rote Punkte mit dunklen, von orangen Strichen durchzogenen Stelen vor türkisfarbenem Hintergrund. Grün- und Blautöne scheinen sich in „When the Snow melts“ (1975) aus einem gelb- und schlammfarbenen Boden zu schälen. 2016 gelang es Reinhard Ernst, „Zarathustra“ (1988), eines ihrer Hauptwerke in Pink, Grün- und Blautönen, in New York zu erwerben.

Frankenthalers Werk ist der Ausgangspunkt verschiedener Ausstellungsformate. Nach einer großen Einzelausstellung zeigt das mre vom 26.10.2025 bis 22.02.2026 in der Ausstellung „Frankenthaler moves Jenny Brosinski, Ina Gerken, Adrian Schiess“ Frankenthalers Arbeiten im Austausch mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern.

Moby Dick als Wandrelief

Zum Staunen verführt auch der dem amerikanischen Künstler Frank Stella und seiner Serie „Moby Dick“ gewidmte Ausstellungsraum. Jedes Werk ist nach einem der 135 Kapitel des gleichnamigen Romans von Hermann Melville aus dem Jahr 1851 benannt. In den drei vielfarbigen Wandreliefs aus der Sammlung Reinhard Ernst, die in dem Museum zu sehen sind, verschränkt Stella Literatur und bildende Kunst miteinander.

Europäische Avantgarde in den USA und auf der documenta

Immer wieder wird das Kriegsende 1945 als Aufbruch in eine neue künstlerische Freiheit in dem Museum spürbar. Zahlreiche Künstler der europäischen Avantgarde waren vor Krieg und Verfolgung in die USA geflohen und lebten fortan in New York. Geeint durch die gemeinsame Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen, schlossen sie sich mit der „New York School“ zu einem avantgardistischen Kollektiv zusammen, zu dem auch Friedel Dzubas mit seiner expressiven Malerei gehörte. Leuchtende Farben bestimmen sein im mre ausgestelltes Gemälde „Argonaut“, 1983, dessen großes Format ein abstraktes landschaftliches Panorama eröffnet.

Der deutsche Maler Fred Thieler (1916–1999) wurde 1952 offiziell in die Gruppe ZEN 49 aufgenommen. Wie die ebenfalls im mre ausgestellten Künstler der Nachkriegsabstraktion – u. a. Emilio Vedova, Theodoros Stamos, Karl Fred Dahmen und K. O. Götz – war er auf der documenta II in Kassel vertreten. Mit einer Breite von fast fünf Metern sprengt sein „Klappbild, ungleich“, 1965 in intensiven Rottönen, Schwarz und Weiß den üblichen Rahmen eines Staffeleigemäldes.

Abstrakte Kunst aus Japan

Ein weiterer Schwerpunkt der Sammlung ist die künstlerische Avantgarde-Bewegung in Japan, die sich nach 1945 entwickelte. Der Zweite Weltkrieg als Zäsur stellte alles auf null. Symbolisch für das Nichts und für die Unendlichkeit stehend, wurde die Null zu einem neuen Ausgangspunkt, um bisherige ästhetische Normen zu überwinden. 1954 gründete Jirō Yoshihara die Gruppe Gutai, die etwas erschaffen wollte, was es nie zuvor gegeben hatte. Ohne Bezug auf Traditionen konzentrierten sie sich auf Naturmaterialien und den Körper, wie unter anderem Shōzō Shimamoto in seiner 2008 entstandenen Arbeit „Palazzo Ducale 11“.

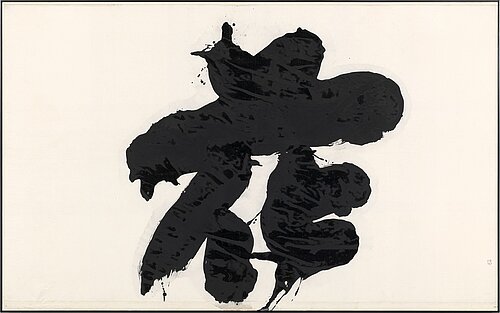

Viele japanische Künstler der Avantgarde suchten den Austausch mit der internationalen Kunstszene. Dabei spielte die von Inoue Yūichi und weiteren Schreibkünstlern 1952 in Kyoto gegründete „Gesellschaft der Tusche-Menschen“, die sich mit japanischer und chinesischer Schreibkunst auseinandersetzte, eine besondere Rolle. Zu den ständig gezeigten Werken gehören „Hana“, 1967 von Inoue Yūichi und „Unseen Forms #15“, 1964 von Shinoda Tōkō.

Bezüge zwischen den Generationen

Moderne neben zeitgenössischen Arbeiten, bekannte Meisterwerke im Widerhall experimenteller Auffassungen: Unter der Überschrift „The Beat Goes On“ legt das Museum Bezüge zwischen Künstlern unterschiedlicher Generationen offen. Exemplarisch werden in einem Raum die Werke „Peacock“ der amerikanischen Künstlerin Lee Krasner aus dem Jahr 1973 und „The Look“ des dänischen Künstlers Tal R aus dem Jahr 2007 einander gegenübergestellt, die sich in Größe, Farbgebung und Thematik überraschend ähneln.

Ein Hauch von Paris in Wiesbaden

Wer am Ende seines Besuchs die Fülle von Eindrücken nachklingen lassen möchte, lässt sich bei einem Kaffee oder mehr im „Rue 1“ nieder. Schon der Name des Museumscafés klingt nach einer Adresse irgendwo in Paris. Wie dort sitzt man auf einer innen und außen verbindenden Terrasse direkt an der Straße oder schaut durch die bodentiefen Glasfenster aus dem Innenraum hinaus – nur dass der Blick nicht etwa auf den Boulevard St. Germain, sondern die elegante, französisches Flair atmende Wilhelmstraße fällt: Ein kleines Stück Frankreich mitten in Wiesbaden.

Katja Möhrle

Informationen unter www.museum-re.de