Weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation/Cutting, FGM/C) stellt eine tiefgreifende Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und der Menschenrechte dar. In Deutschland leben Schätzungen zufolge mehr als 104.000 betroffene Frauen und Mädchen. Ärztinnen und Ärzte begegnet dieser vulnerablen Patientengruppe immer häufiger, insbesondere in der hausärztlichen, gynäkologischen, geburtshilflichen sowie pädiatrischen Versorgung. Eine adäquate Betreuung erfordert spezielle Fachkenntnisse, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie hohe kulturelle Sensibilität.

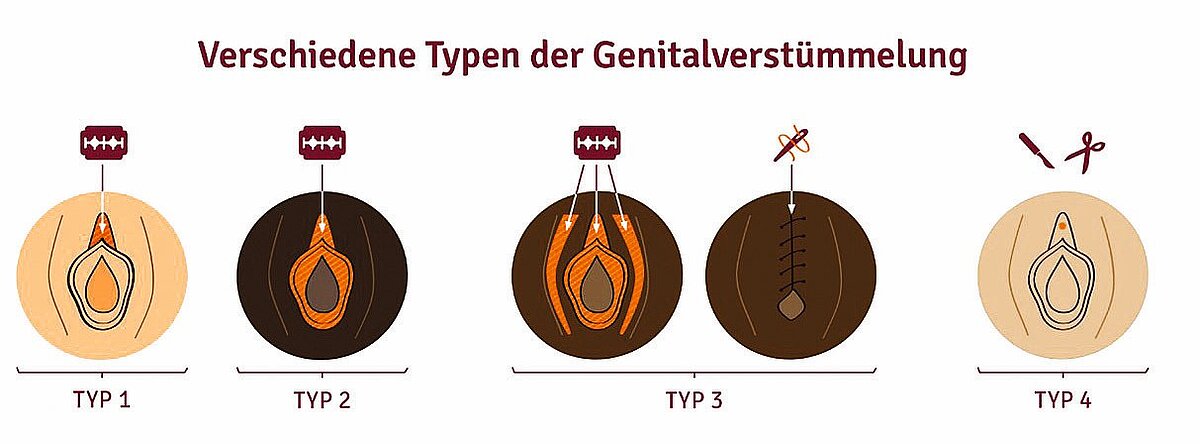

FGM/C wird in vier Typen unterteilt (siehe Grafik):

Typ I: partielle/vollständige Entfernung der Glans clitoridis und/oder des Präputiums

Typ II: Entfernung der Labia minora und/oder Labia majora mit oder ohne Entfernung der Glans und/oder des Präputiums

Typ III (Infibulation): nach Entfernung der Labia minora und/oder der Labia majora vernähen der Wundflächen zur Bildung eines narbigen Verschlusses der Vulva mit minimaler Restöffnung, mit oder ohne Entfernung der Glans clitoridis und/oder des Präputiums.

Typ IV: alle anderen schädigenden Eingriffe an den weiblichen Genitalien zu nicht medizinischen Zwecken (z. B. Einritzen, Stechen, Verätzen)

FGM/C kann vielfältige Beschwerden hervorrufen, darunter Dysmenorrhö, Dyspareunie, chronische Schmerzen, Sensibilitätsverlust, Miktionsprobleme und geburtshilfliche Komplikationen. Auch psychische Folgen wie PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung), Angststörungen und Depressionen sind häufig.

Gynäkologische Versorgung

Gynäkolog*innen tragen eine besondere Verantwortung: FGM/C und typische Symptome sollten früh erkannt, Patientinnen umfassend beraten und bei Bedarf spezialisierte Stellen (s. u.) einbezogen werden. Auch medizinische Atteste bezüglich des FGM/C Typs sowie die präventive Beratung von gefährdeten Mädchen gehören zur umfassenden Versorgung. Für eine adäquate Diagnostik ist eine strukturierte gynäkologische Untersuchung möglichst mit Bilddokumentation unverzichtbar. Eine kultursensible Anamnese, möglichst unter Einbezug qualifizierter Dolmetscherinnen, fördert Vertrauen und erfasst den tatsächlichen Behandlungsbedarf.

Gynäkologisch relevant ist insbesondere die bei Typ III starke Verengung der Genitalöffnung. Diese kann Menstruation, Miktion, Sexualverkehr und den Geburtsvorgang erheblich beeinträchtigen.

Aber auch Typ I, II und IV können massive gesundheitliche und psychische Probleme verursachen. Die Diagnostik von Typ I, II und IV gestaltet sich außerdem oftmals schwieriger, da äußerlich häufig nur subtile Veränderungen erkennbar sind.

Die geburtshilfliche Betreuung von Schwangeren mit FGM/C Typ III verlangt ebenfalls besondere Expertise. Die Eröffnung der Narbe (Defibulation) erfolgt idealerweise vor einer geplanten Schwangerschaft, ist aber auch im zweiten Trimenon oder intrapartal möglich.

Ein erneuter Wiederverschluss (Reinfibulation) nach Defibulation ist in Deutschland verboten. Die Defibulation ist ein evidenzbasierter Eingriff, der Miktion, Menstruation, Sexualität und Geburt erleichtert. Entsprechende Aufklärung über den Eingriff, die physiologischen Veränderungen nach Defibulation und die zeitliche Planung sind essenziell für deren Erfolg und Akzeptanz.

Rekonstruktive Möglichkeiten

Rekonstruktive Eingriffe sind bei physischen und/oder psychischen Symptomen oder auf Wunsch der Patientin indiziert. Ziel der anatomischen und funktionellen Wiederherstellung ist neben der Beseitigung der körperlichen Beschwerden die Verbesserung der psychischen Gesundheit und der sexuellen Funktion. Anders als die Defibulation zielt die Rekonstruktion auf die Wiederherstellung von Klitoris, Präputium, inneren und/oder äußeren Labien ab. Die Methode nach Foldès legt den Klitorisstumpf frei, kann Schmerzen lindern und die klitorale Sensibilität verbessern, berücksichtig jedoch nicht die klitoralen Nerven. Die anatomische Rekonstruktion nach O’Dey dagegen ermöglicht durch eine mikrochirurgische Reinseration der Nerven an der neu geformten Klitorisspitze eine Neurolyse und Neurotisation der Nerven und durch komplexe Lappentechniken eine anatomische Wiederherstellung der Klitoris und Vulva – mit entsprechender Funktion – setzt jedoch mikrochirurgische Fähigkeiten voraus, woraus längere Operationszeiten resultieren.

Auch wenn belastbare Langzeitstudien noch fehlen, zeigen aktuelle Daten deutliche Verbesserungen hinsichtlich Sensibilität, Sexualfunktion und Schmerzfreiheit nach rekonstruktiven Eingriffen. Eine gute präoperative Aufklärung sowie eine begleitende psychosoziale Betreuung sind entscheidend für ein erfolgreiches Behandlungsergebnis. Eine ganzheitliche Versorgung ist derzeit nur in spezialisierten Zentren oder in enger Kooperation mit FGM/C-erfahrenen Beratungsstellen möglich.

Dr. med. Stefanie Adili, Gemeinschaftspraxis für Plastische Chirurgie Alamuti & Scholz, Wiesbaden, E-Mail: adili@alamuti-scholz.de

Tanja Wunderlich, FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht, Frankfurt

Dr. med. Leonie Wohlklang, FGM-Sprechstunde Uniklinikum Gießen

Dr. med. Maryam En-Nosse, Oberärztliche Leitung der FGM- und Vulva-Sprechstunde, am Uniklinikum Gießen

Vernetzung und spezialisierte Anlaufstellen in Hessen:

Beratungszentrum FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht (www.fim-frauenrecht.de):

- Für Betroffene: Psychosoziale Beratung (in Erstsprache oder mit Sprachmittlung); Unterstützung im Zusammenhang mit Rekonstruktions-OP

- Für Fachkräfte: Kollegiale Beratung; Fortbildungen

- Kontakt: fgm_c@fim-beratungszentrum.de

Dr. med. Stefanie Adili, Beratung, Rekonstruktion, Terminkoordination über FIM

FGM/C-Sprechstunde Uniklinik Gießen:

- Beratung, Atteste, medizinische und geburtshilfliche Versorgung, Rekonstruktion

- Kontakt:fgm-sprechstunde@uk-gm.de

FGM Boards der AG FIDE e. V. (www.ag-fide.org/fgm-board-female-genital-mutilation):

- Monatliche Fallkonferenzen (CME)

- Kontakt: fgmboard@gmail.com