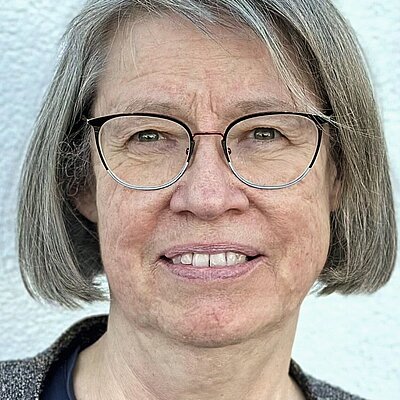

Selbsthilfe ist eine essenzielle Stütze im Gesundheitswesen und spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von Erkrankungen. Sie bietet Betroffenen eine Plattform für Austausch, gegenseitige Unterstützung und Stärkung. Besonders bei komplexen oder wenig erforschten Krankheitsbildern wie Long/Post Covid* ist diese Form der Hilfe unverzichtbar. Im Gespräch mit Carola Jantzen, die mehr als 20 Jahre die Kontakt- und Informationsstelle der Selbsthilfegruppen in Kassel (KISS) leitete und heute als selbst Betroffene die Long-Covid-Selbsthilfegruppe leitet, wird deutlich: Es besteht ein dringender Bedarf an mehr Aufklärung.

Post-Covid-Patienten erleben oft soziale Isolation. Welche Bedeutung hat hier die Selbsthilfe?

Carola Jantzen: Eine enorme. Gerade Menschen mit starker chronischer Erschöpfung bzw. ME/CFS vereinsamen stark, da sie nicht mehr in ihren gewohnten Alltag zurückkehren können. Unsere Gruppe bietet – je nach Verfassung der Mitglieder – online oder in Präsenz eine Möglichkeit zur Vernetzung. Sie hilft, sich verstanden zu fühlen und gemeinsam Strategien für den Umgang mit der Krankheit zu entwickeln. Viele von uns waren vor ihrer Erkrankung sehr leistungsorientiert: Erzieherinnen, Sozialarbeiter, Lehrerinnen, Ärztinnen oder sogar Leistungssportler. Plötzlich ist das alte Leben vorbei, und die einfachsten Aufgaben werden zu unüberwindbaren Hürden. Diese Erfahrung verbindet uns. Der Austausch mit anderen Betroffenen hilft ungemein, denn oft fehlt es Außenstehenden an Verständnis für die Tragweite dieser Krankheit. Viele wissen selbst nicht, was mit ihnen geschieht, fühlen sich alleingelassen und werden häufig vorschnell in die psychosomatische Ecke geschoben. Genau solche Themen besprechen wir in unserer Selbsthilfegruppe.

Sie sind selbst betroffen. Wie wirkt sich Post Covid auf Ihren Alltag aus?

Jantzen: Ich habe mich im November 2023 zum dritten Mal mit Corona infiziert, obwohl ich dreimal geimpft war. Schon die Impfungen hatten mich stark mitgenommen, doch ich bin trotz Krankheit schnell wieder arbeiten gegangen. Nach der letzten Infektion war jedoch alles anders: Anhaltender Husten, dauerhafte Erschöpfung, massive Konzentrationsstörungen. Lesen, Fernsehen oder Musik hören wurden unmöglich, da meine Sinne völlig überreizt waren. Mein Hausarzt meinte zunächst nur, derzeit seien viele erkältet. Über Monate hinweg erhielt ich keine gezielte Behandlung. Wohin entwickelt sich diese Krankheit? Wird es bleiben? Wird es schlimmer? Auf diese Fragen hatte ich keine Antworten – genau wie viele andere Betroffene. Diese Ungewissheit führt ganz nachvollziehbar zu Ängsten mit Panikattacken und Herzrasen, wird jedoch von Ärzten häufig nicht ernst genommen. Besonders verstörend ist der sogenannte Brain Fog. Plötzlich fehlen einem die Worte für einfachste Dinge. Ich wusste nicht mehr, wie meine Chefin hieß – erst eine halbe Stunde später fiel es mir wieder ein. Das erschreckendste Erlebnis war, als ich im Auto an einer roten Ampel stand und plötzlich nicht mehr wusste, wo ich war. Ein Mitglied unserer Gruppe, die zweisprachig ist, hat für mehrere Tage die deutsche Sprache vergessen. Erst eine Woche später konnte sie wieder eine Nachricht auf Deutsch verfassen. Offensichtlich gehen Verbindungen im Gehirn verloren, zum Glück oft nur vorübergehend, und neuropsychologisches Training bringt gute Erfolge.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten?

Jantzen: Da mein Puls dauerhaft zu hoch war, suchte ich einen Kardiologen auf. Ich konnte keine Treppen mehr steigen, doch dort musste ich ein Belastungs-EKG machen. Für Post-Covid-Patienten ist das fatal – am nächsten Tag lag ich flach. Beim Pulmonologen wurde eine Ergospirometrie durchgeführt – ebenfalls Fahrradfahren unter Belastung, mit zusätzlicher Atemmaske. Auch wenn ich es geschafft habe, hatte ich danach einen massiven Zusammenbruch. Mittlerweile wird diskutiert, ob solche Testverfahren für Post Covid-Patienten ethisch vertretbar sind. Im Übrigen bin ich mit der Diagnose „kerngesund“ aus diesen Testverfahren hervorgegangen.

Welche Themen besprechen Sie in Ihrer Gruppe?

Jantzen: Die Gruppe hilft, nicht zu verzweifeln. Wir tauschen Wissen, Erfahrungsberichte und praktische Tipps aus. Ein großes Thema ist Pacing – das richtige Einteilen der Energiereserven. Viele überschätzen sich an guten Tagen, was zu starken Rückschlägen führt. Häufig merkt man erst zu spät, dass man sich überlastet hat, da die Erschöpfung mit ein bis zwei Tagen Zeitverzögerung einsetzen kann, die sogenannte PEM, Postexertionelle Mailaise. Dann wird man vom Körper gezwungen, Pause zu machen.

Ein wichtiges Thema ist, kompetente Anlaufstellen im ärztlichen System zu finden und lange Wartezeiten zu vermeiden. Dafür wird die Selbsthilfegruppe zum Systemwegweiser. Neben der Diskussion der neuesten Forschungsergebnisse sprechen wir aber auch viel über Nahrungsergänzungsmittel und Naturheilmittel. Da tut sich ein großer Markt auf. Und es ist tatsächlich so, dass wir das einfach ausprobieren. Was bleibt uns denn übrig? Wenn jemand berichtet, dass es ihm besser geht, weil er ein bestimmtes Mittel genommen hat, testen es andere oft auch. Zum Glück hat es bisher niemandem groß geschadet. Es ist ein Versuch und eine Möglichkeit, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Dabei geht es nicht nur um Linderung, sondern auch um Selbstwirksamkeit. Es tut gut, wenn man merkt, dass man durch eigenes Handeln seinen Zustand ein Stück weit beeinflussen kann.

Was sind die größten Herausforderungen im Umgang mit dem Gesundheitssystem?

Jantzen: Viele Hausärzte sind mit Post Covid nicht vertraut und neigen dazu, die Symptome als psychosomatisch abzutun. Ich hatte das Glück, mich durch meine Arbeit bei der Selbsthilfekontaktstelle mit der Thematik auszukennen. Doch viele Betroffene stehen hilflos da und bekommen zu hören: „Sie haben nichts.“ Ein weiteres großes Problem ist, dass Krankenkassen, Rentenversicherungsträger und Reha-Kliniken oft nicht auf Post Covid eingestellt sind. Die Betroffenen werden häufig in psychosomatische Reha-Maßnahmen geschickt, die sie körperlich aktivieren und damit in die chronische Erschöpfung treiben. Es gibt sogar Kliniken, die mit Post-Covid-Programmen werben, aber weder über Pacing (Energiemanagement) informieren, noch dieses akzeptieren. Wer bestimmte Übungen nicht durchführen kann, wird als „nicht kooperativ“ abgestempelt. In unserer Gruppe sprechen wir darüber, welche Kliniken wirklich weiterhelfen – und welche nicht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Jantzen: Wir brauchen mehr Aufklärung und spezialisierte Anlaufstellen. In Nordhessen gibt es zum Beispiel keine Fachambulanz – wir müssen nach Göttingen fahren, mit Wartezeiten bis zu einem dreiviertel Jahr. Diese Anlaufstellen sind jedoch notwendig, um eine gesicherte Diagnose zu erhalten und Sozialleistungen zu beantragen. Zudem sollten Reha-Konzepte überarbeitet und Krankenkassen besser informiert werden. Die über die finanzielle Situation der Patienten entscheidenden Gutachter sollten dringend ihr Wissen aktualisieren. Eine falsche Einschätzung an dieser Stelle belastet die Erkrankten häufig lebenslang genauso schwer wie die Erkrankung selbst. Mein Wunsch ist, dass das Bewusstsein für Post Covid in der ärztlichen Gemeinschaft wächst und Betroffene endlich ernst genommen werden.

Interview: Dr. med. Peter Zürner, Maren Siepmann

* Der eigentliche Name der Gruppe lautet „Long-Covid-Selbsthilfegruppe Kassel“, aber im medizinischen Kontext ist der Begriff „Post Covid“ zutreffender.

Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppen in Hessen sind zu finden über die Seite der Landeskoordinierungsstelle Selbsthilfe Hessen: https://selbsthilfe-hessen.net

Videofortbildung für Haus- und Fachärzte zum Thema ME/CFS

Eine Videofortbildung für Haus- und Fachärzte zum Thema ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) und Post Covid unter Leitung von Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, Charité Berlin, ist mit 2 CME der Ärztekammer Hamburg zertifiziert. Diese dauert zwei Stunden und ist kostenfrei über die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS e. V. zugänglich: https://www.mecfs.de/informationen-fuer-aerztinnen-und-aerzte/aerzteportal/on-demand-fortbildung/