Dr. med. Rolf Teßmann, Dr. Rüdiger Warlich, Prof. Dr. med. Ursel Heudorf

„Keimreise“ – der Infektion auf der Spur:

Ziel der neuen losen Serie im Hessischen Ärzteblatt ist die fächerübergreifende Information zu Infektionserkrankungen sowie deren Verursachern – mit konkreten Handlungsanweisungen und Therapievorschlägen aus der Praxis, für die Praxis.

Geboren wurde die Idee der Serie in der Antibiotic-Stewardship-AG des MRE-Netzes-Rhein-Main. Die ABS-AG definierte einen gemeinsamen Standard zum Umgang mit der Staphylococcus aureus-Bakteriämie (SABak) [1]. Bedingt vor allem durch bessere Lebensbedingungen, Impfungen und Antibiotikatherapie wurden in den Industrienationen Infektionskrankheiten im 20. Jahrhundert als immer weniger bedrohlich wahrgenommen. [2] Nun tritt ein „Sinneswandel“ ein! Es „entstehen“ neue Infektionskrankheiten, bekannte breiten sich aus oder verändern sich in nicht vorhersehbarer Weise. Bedingt durch schnelles Bevölkerungswachstum, zunehmende Mobilität, veränderte Tierzucht und -haltung sowie Klimaveränderung kommt es zu einer Zunahme zoonotischer Erreger, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden und das Potenzial von Epidemien oder gar Pandemien haben. [3] Gleichzeitig erschweren zunehmend Bakterien mit Antibiotikaresistenzen die Therapie von (schweren) Infektionen. [4]

Schließlich treffen Infektionserreger zunehmend auf Patienten mit Immunsuppression oder implantierten Fremdmaterialien. Lassen Sie uns die neue Artikelserie zu einer aktiven Plattform werden! Wir freuen uns über praxisnahe Beiträge rund um das Thema Infektion, Kontakt per E-Mail an: haebl@laekh.de, Dr. med. Rolf Teßmann

Noch vor einigen Jahren hatte Ciprofloxacin Hochkonjunktur. Im Hessischen Ärzteblatt wurde bereits 2015 vor dem großzügigen Einsatz dieser Substanz auch bei unkompliziertem Harnwegsinfekt wegen der zunehmenden Resistenzen gewarnt [5]. Das war noch bevor die Rote Hand Briefe zu Fluorchinolonen in den Jahren 2018 und 2019 veröffentlicht wurden. Diese warnten vor den Risiken von Aortenaneurysmen und -dissektionen, schwerwiegenden Nebenwirkungen auf das periphere und zentrale Nervensystem sowie Sehnenrupturen [6, 7]. All diese Informationen und verschiedene Publikationen [8, 9] zu diesem Thema halfen dabei, dass der Einsatz der Fluorchinolone im niedergelassenen Bereich der Kassenärzte in Hessen deutlich und nachhaltig abgenommen hat– von 346.741 Verordnungen im Jahr 2015 auf 149.217 Verordnungen im Jahr 2023.

Nun ist Fosfomycin oral das am häufigsten eingesetzten Antibiotikum bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen der Frau in der niedergelassenen Praxis – ein Grund zur Sorge, denn …

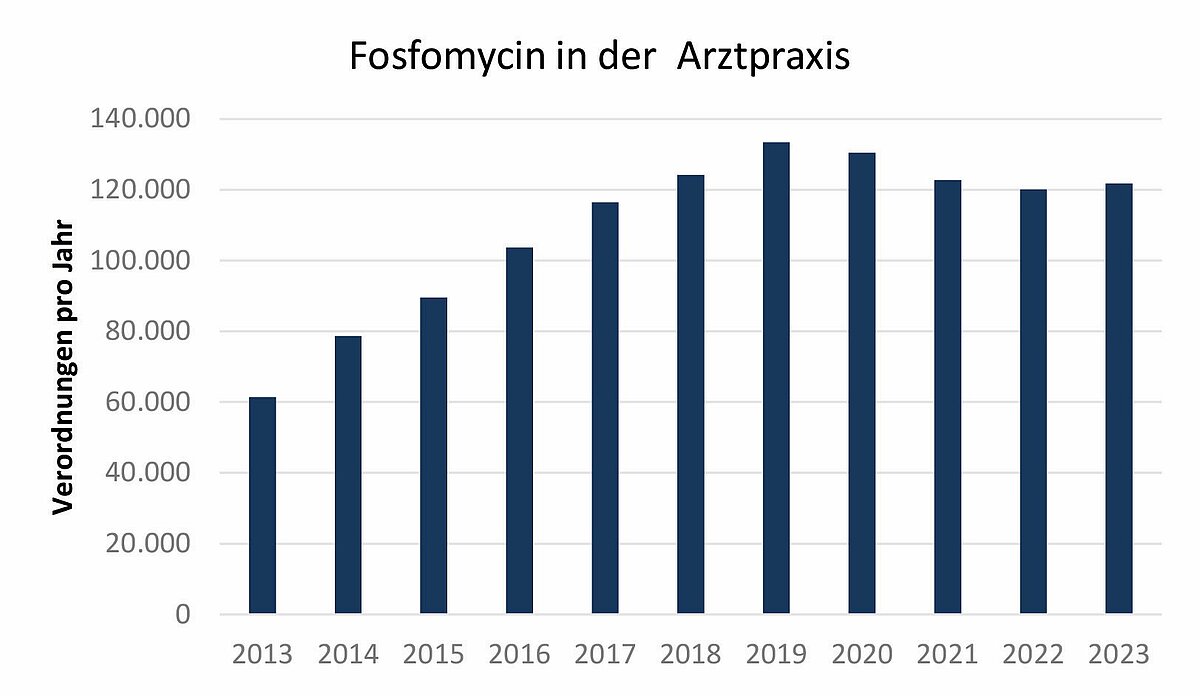

… inzwischen hat Fosfomycin-Trometamol – 3 g Fosfomycin zur oralen (= p. o.) Einmaltherapie [10] – einen rasanten, aber bedenklichen „Siegeszug“ angetreten: die Verordnungszahlen in den Kassenarztpraxen in Hessen nahmen von 61.368 im Jahr 2013 bis zum Jahr 2019 auf 133.361 zu und bleiben seither auf hohem Niveau weitgehend stabil (2023: 121.823) (Abb. 1).

Dies mag auf zwei Gründe zurückzuführen sein:

Zum einen ist eine einmalige Gabe Fosfomycin p. o. zur Behandlung einer unkomplizierten (!) Zystitis bei Frauen und weiblichen Jugendlichen ausreichend und auch ausschließlich hierfür zugelassen. Diese Anwendung ist leicht umzusetzen.

Aber: oral eingenommen wird nur in den ableitenden Harnwegen eine therapeutisch wirksame Konzentration erreicht. Infektionen anderer Organe können mit Fosfomycin oral nicht therapiert werden, da wirksame Plasma- oder Gewebespiegel nach p. o.-Gabe nicht erreicht werden [11].

Zum anderen steht Fosfomycin in der Leitlinie zur Behandlung ambulant erworbener unkomplizierter Harnwegsinfektionen [12] an erster Stelle; die Reihung ist jedoch keine Reihung der Empfehlung, sondern schlicht dem Alphabet geschuldet, wonach Fosfomycin vor den anderen empfohlenen Antibiotika Nitrofurantoin, Nitroxolin und Pivmecillinam genannt wird. Das suggeriert möglicherweise, dass es das Mittel der ersten Wahl sei. Tatsächlich sind Pivmecillinam und auch Nitrofurantoin (bei guter Nierenfunktion) aber die besseren Alternativen. Die Vorteile von Pivmecillinam sind in der fehlenden Einschränkung bei reduzierter Nierenfunktion, den besseren Daten zur Gabe bei Schwangeren, der Zulassung bei Kindern bereits ab dem 6. Lebensjahr und der Zulassung für Männer und Frauen zu sehen.

Und auch das über viele Jahre eingesetzte Cotrimoxazol hat bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen eine bessere Wirksamkeit als die Daten der deutschen Antibiotikaresistenz-Surveillance vermuten lassen [13, 14]. Aktuelle Ergebnisse einer bundesweiten Studie zur Erreger-Resistenzsituation bei der unkomplizierten Harnwegsinfektion von Frauen und weiblichen Jugendlichen zeigen für E. coli, dem häufigsten Erreger von Harnwegsinfektionen, dass alle untersuchten Antibiotika weiterhin zu empfehlen sind – mit Ausnahme von Trimethoprim und Cotrimoxazol bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen (Tab. 1) [14].

Antibiotikum | nicht rezivierender HWI | rezidivierender HWI | |||

resistent | resistent | ||||

% | % (95%-KI) | % | % (95%-KI) | ||

1. Wahl | Pivmecillinam | 2,9 | 1,1 – 7,3 | 2,5 | 0,7 – 8,7 |

Fosfomycin | 0,7 | 0,1 – 4,1 | 1,3 | 0,2 – 6,7 | |

Nitrofurantoin | 0,7 | 0,1 – 4,1 | 2,5 | 0,7 – 8,7 | |

Nitroxolin | 0 | 0,0 – 35,4 | 0 | 0,0 – 24,2 | |

Trimethoprim | 14,7 | 9,7 – 21,6 | 25 | 16,8 – 35,5 | |

2. Wahl | Cefpodoxim | 0 | 0,0 – 24,2 | 15,4 | 4,3 – 42,2 |

Norfloxacin | n.a | n.a | n.a | n.a | |

Ofloxacin | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |

Levofloxacin | 5,1 | 2,5 – 10,2 | 10 | 5,2 – 18,5 | |

Ciprofloxacin | 5,1 | 2,5 – 10,2 | 12,5 | 6,9 – 21,5 | |

Cotrimoxazol | 13,1 | 8,6 – 19,8 | 21,5 | 13,9 – 31,8 | |

Auch wenn die Verträglichkeit von Fosfomycin als gut angegeben wird und bislang die Resistenzraten noch (?) niedrig sind [15], ist der weit verbreitete p. o.- Einsatz dieser Substanz mit Sorge zu sehen, denn: Fosfomycin intravenös (i. v.) ist für viele schwere Infektionen ein besonderes und unverzichtbares Antibiotikum [16–18].

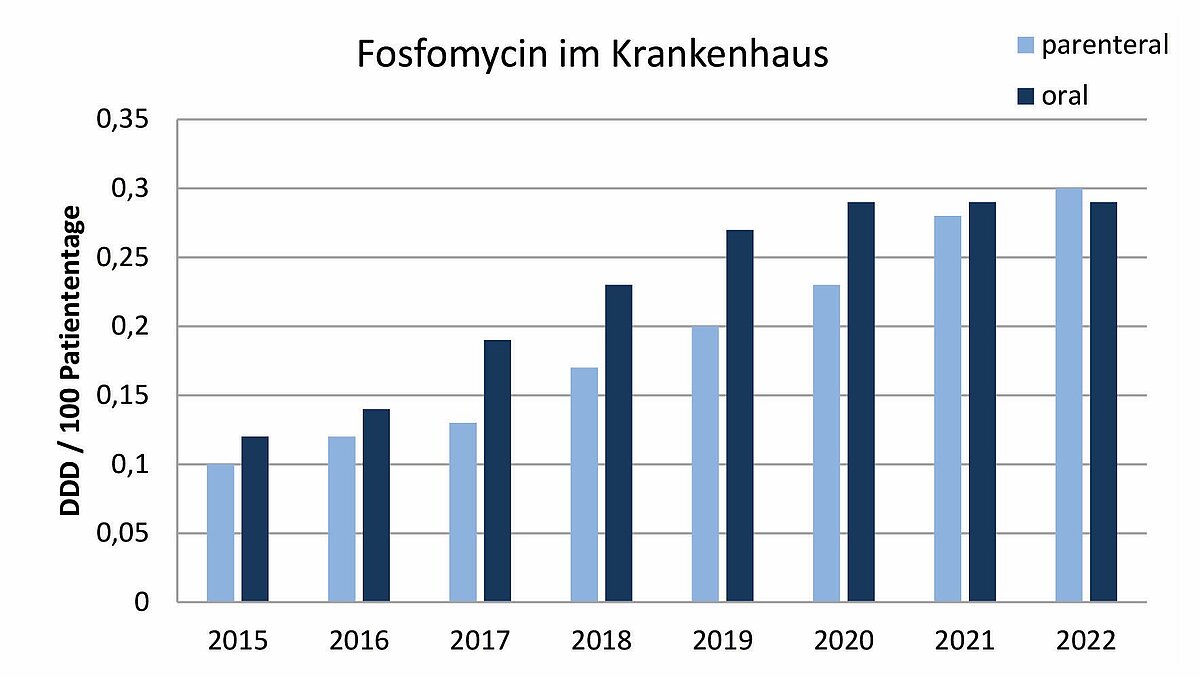

Aktuelle Verbrauchsdaten des Robert Koch Instituts zeigen, dass die orale Gabe von Fosfomycin bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen leider auch in Kliniken auf dem Vormarsch ist; der p. o. Einsatz hat sich zwischen 2015 und 2022 mehr als verdoppelt (Abb. 2).

Hier müssen die gleichen Kritikpunkte wie beim ambulanten p. o.-Einsatz angeführt werden. Gerade im Krankenhaus gibt es keinerlei Gründe, die einer Kurzzeittherapie mit einem alternativen Antibiotikum entgegenstehen.

… Fosfomycin i. v. ist ein Reserve-Antibiotikum für die Behandlung schwerer Infektionen im Krankenhaus, dessen Wirksamkeit nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf!

Als Breitspektrumantibiotikum vom Epoxid-Typ hat es keine Verwandtschaft mit anderen Antibiotika, so dass keine Kreuzresistenzen mit anderen Antiinfektiva zu erwarten sind [11]. Das Wirkspektrum ist sehr breit und umfasst sowohl grampositive als auch gramnegative Erreger. Es wirkt gegen multiresistente gramnegative (MRGN) – Bakterien wie beispielsweise E. coli, Citrobacter spp., Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonellen, Shigellen, Serratia marcescens, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa ebenso wie gegen grampositive Erreger wie Staphylococcus aureus – einschl. MRSA (= Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) – und Streptokokken.

Auch die i. v. Verträglichkeit ist gut bewertet, in der Klinik muss während der Therapie am ehesten auf eine Hypernatriämie und Hypokaliämie geachtet werden [11].

Die Minimaldosierung von Fosfomycin i. v. beträgt nach neuen EMA-Festlegungen 12 g/Tag, jeweils aufgeteilt auf 2–3 Einzelgaben. Eine bakterielle Meningitis soll mit 16 bis 24 g/Tag, aufgeteilt auf 3–4 Einzelgaben i. v. behandelt werden [19–21].

Fosfomycin ist bakterizid; es tötet die Bakterien ab, indem es deren Zellwandsynthese irreversibel hemmt [11]. Klinisch außerordentlich bedeutsam ist die hohe Fosfomycin-Empfindlichkeit bei ESBL (= Extended Spectrum Beta-Laktamasen, die durch eine Mutation der gewöhnlichen Beta-Laktamase entstehen und Bakterien gegen eine Reihe von Beta-Laktam-Antibiotika resistent machen.) – und Carbapenemase-(4 MRGN) -bildenden E. coli oder Klebsiella-Spezies [16]. Und: Das kleine Molekül penetriert extrem gut in nahezu jedes (!) – auch schwer erreichbare –Gewebe wie Knochen/Gelenke und sogar in das zentrale Nervensystem, selbst in stark entzündete Organe [11]. Aufgrund dieser Eigenschaften hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Fosfomycin i. v. schon im Jahr 2018 als „Reserve-AB“ eingestuft [22].

Diese „Reserve-Antibiotika“ sind definiert als dringend benötigte Therapieoptionen, die insbesondere bei schweren Infektionen (mit multiresistenten Bakterien) wirken müssen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass diese nie unkritisch und ohne strenge Indikation angewendet werden [22]. Auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt seit 2020 [19], die Anwendung von Fosfomycin einzuschränken und Fosfomycin i. v. nur noch zur Behandlung schwerer Infektionen zu verwenden, wenn andere Antibiotikabehandlungen nicht (mehr) geeignet sind [23, 24]. Sowohl in der empirischen wie auch in der gezielten Therapie sind die wesentlichen Indikationen für alle Altersgruppen u. a.: infektiöse Endokarditiden, Knochen- und Gelenkinfektionen, im Krankenhaus erworbene (beatmungsassoziierte) Pneumonien, komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen, bakterielle Meningitiden, komplizierte intraabdominale Infektionen und Blutstrominfektionen bis hin zur Sepsis [25].

Dabei hat Fosfomycin eine synergistische Wirkung mit anderen Antibiotikaklassen, einschließlich β-Laktamen, Aminoglykosiden, Lipopeptiden und Fluorchinolonen. Insbesondere, um Resistenzen zu vermeiden, soll Fosfomycin nie als Monotherapeutikum, sondern immer in Kombination mit anderen AB eingesetzt werden! Als Kombinationspartner wirkt es aber – häufig als letzte Therapie-Option – oft als Lebensretter bei der Behandlung von schweren Infektionen mit multiresistenten Erregern, wie MRSA, vancomycinresistenten Enterokokken (VRE), ESBL- und zum Teil auch Carbapenemase-bildenden Erregern [11, 26, 27].

Dies ist der wesentliche Grund, warum infektiologisch tätige Ärzte mit Sorge auf die hohen p. o. Verordnungszahlen von Fosfomycin abseits schwerer Krankheitsbilder blicken.

Fazit

- Fosfomycin ist ein Breitspektrum-Reserveantibiotikum zur i. v. Anwendung.

- Fosfomycin hat als Epoxid-Antibiotikum (AB) keine Verwandtschaft mit anderen AB und weist (i. v. verabreicht) durch das geringe Molekulargewicht eine extrem gute Gewebepenetration auf.

- Fosfomycin kann nicht alles, aber i. v. verabreicht – immer in Kombination mit anderen AB – ist es häufig der letzte Lebensretter bei komplizierten Infektionen.

- Derzeit zeigt Fosfomycin glücklicherweise noch wenige Resistenzen bei der i. v.-Behandlung schwerwiegender Infektionen, auch solcher, die durch die deutlich steigende Zahl von 4 MRGN Erregern ausgelöst wurden.

- Aus Sicht der Autoren macht es keinen Sinn, dieses wertvolle i. v.-Reserve(!)-AB bei unkomplizierten Infektionen der ableitenden Harnwege p. o. – noch dazu mit schlechter oraler Resorption – einzusetzen. Insbesondere mit Pivmecillinam oder Nitrofurantoin (dies gilt mit Einschränkungen auch für Cotrimoxazol) stehen hierfür geeignete Alternativen zur Verfügung.

Hier tut ein Umdenken not.

Dr. med. Rolf Teßmann, Ltd. Arzt Krankenhaushygiene, Ärztlicher Laborleiter, BG Unfallklinik Frankfurt am Main, ABS-AG im MRE-Netz Rhein-Main

Dr. Rüdiger Warlich, Chefapotheker, Fachapotheker für Klinische Pharmazie, |A|B|S| Experte (DGI), Sana Klinikum Offenbach, ABS-AG im MRE-Netz Rhein-Main

Prof. Dr. med. Ursel Heudorf, Ärztin für Öffentliches Gesundheitswesen, ABS-AG im MRE-Netz Rhein-Main

Kontakt und Anmeldung für die ABS-AG: E-Mail: monika.bachus@bgu-frankfurt.de, Fon: 069 475 1542

Die Literaturangaben finden Sie hier.