Bei chronischen Schmerzzuständen ist aktuell in mehrfacher Hinsicht ein weitreichender Paradigmenwechsel im Gange. Dies betrifft deren Klassifikation im neuen ICD-11, die Mechanismen der Verarbeitung im Gehirn sowie die Verordnung von Opioiden als wesentliche Therapiestrategie.

Chronischer Schmerz in der neuen ICD-11-Klassifikation

Nachdem Schmerz in der Medizin bisher bei zahlreichen Krankheitsbildern ausschließlich als Symptom gesehen wurde, wurden chronische Schmerzzustände (≥ 3 Monate) in die von der WHO zum 1.1.2022 in Kraft gesetzte ICD-11 als eigenständige Krankheitsgruppe (MG30) aufgenommen. Unterschieden wird dabei zwischen sekundären, bei denen eine nozizeptive oder neuropathische Genese nachgewiesen werden kann, und primären Schmerzzuständen, denen eine solche periphere Verursachung fehlt. Diese werden vor allem durch zentrale Prozesse generiert („noziplastisch“) und gehen klinisch meist mit einer psychischen und/oder sozialen Problematik einher.

Die neue Klassifikation führt auch dazu, dass das Fibromyalgie-Syndrom nicht nur aus der Gruppe der rheumatologischen Erkrankungen verschwunden ist, sondern der Begriff im ICD-11 überhaupt nicht mehr zu finden ist. Subsummiert wird diese multilokuläre Schmerzsymptomatik, deren Definition Jahrzehnte kontrovers diskutiert wurde, künftig als chronisches ausgedehntes Schmerzsyndrom („chronic widespread pain“) bei den primären Schmerzzuständen (MG30.01). Diese Zuordnung priorisiert eine zentrale Schmerzgenese, schließt die Relevanz nozizeptiver bzw. neuropathischer Faktoren in der Genese weitestgehend aus und betont die Bedeutung psychischer und sozialer Faktoren (vgl. Kasten).

Zentrale Schmerzverarbeitung und „predictive coding“

Während das Gehirn wissenschaftlich bis vor kurzem noch als ein auf Sinneseindrücke reagierendes Organ verstanden wurde, wird es heute als ein aktives Organ gesehen, das sich nicht auf eine Reizreaktion beschränkt, sondern Vorhersagen und Hypothesen von Sensationen generiert (predictive coding). Dabei werden die aktuelle körperliche und psychische Verfassung sowie soziale Einflussfaktoren und individuelle Prägungen in der persönlichen Lerngeschichte bis zurück in die Kindheit neurobiologisch integriert (im Bereich der vorderen Insula und des vorderen Gyrus cinguli). Das Gehirn führt dann eine Art Kompromissbildung zwischen erwartetem Reiz und realem Stimulus durch, das heißt es schafft eine subjektive Wirklichkeit innerhalb des Irrtumsbereichs [1, 5]. Dieses Prinzip ist bei der Adaptation an Herausforderungen (Allostase) nicht zuletzt auch für den Energieverbrauch des Gehirns deutlich ökonomischer [4]. Bezogen auf den Schmerz bedeutet dies, dass es bei der Perzeption eines peripheren Reizes – ob nozizeptiv oder neuropathisch – zu einer Kompromissbildung vor dem Hintergrund der aktuellen bio-psycho-sozialen Gesamtverfassung und ggf. von früheren Schmerzerfahrungen (z. B. körperliche Misshandlung oder unzureichende postoperative Schmerzversorgung in der Kindheit) kommt [2, 7]. Auch ohne peripheren Input kann es passieren, dass das Gehirn aufgrund solcher oder anderer kontextueller Verknüpfungen Schmerzen zentral generiert. Dies wird im ICD-11 als „noziplastisch“ bezeichnet.

Diese Zusammenhänge sind den Betroffenen meist nicht bewusst und sollten im Rahmen einer bio-psycho-sozialen Diagnostik und Therapieplanung aktiv exploriert werden.

Das Problem mit den Opiaten

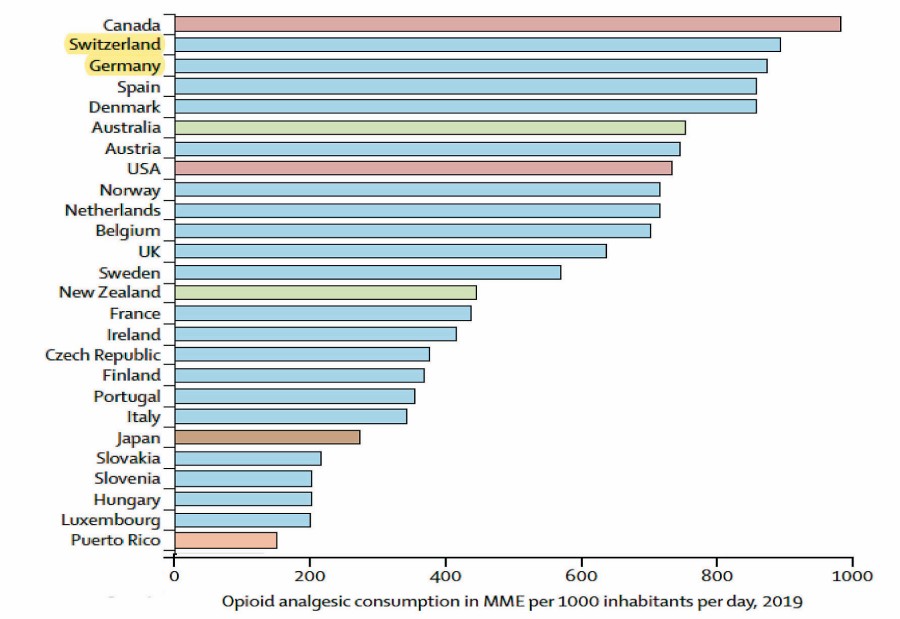

Bei chronischen Schmerzzuständen ohne nachweisbaren nozizeptiven oder neuropathischen Befund werden in der Schweiz und Deutschland als ultima ratio oft Opioide verordnet. Dabei zeigen Metaanalysen, dass diese im Mittel nur eine Schmerzreduktion von 10–12 Punkten (auf einer Skala von 0–100) bewirken können und damit Nicht-Opiaten (Schmerzreduktion 8,5 Punkte) kaum überlegen sind [6]. Während es in den USA infolge der „Opioid-Krise“ bei der ärztlichen Verordnung von Opiaten zu einem erheblichen Rückgang gekommen ist, liegen die Schweiz und Deutschland mittlerweile pro Kopf der Bevölkerung weltweit an zweiter bzw. dritter Stelle (umgerechnet in Morphineinheiten pro Tag und Kopf der Bevölkerung), in Europa sind sie die Spitzenreiter [3], vgl. Abb. 1.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Schweiz sehr viel häufiger Substitutionsbehandlungen bei Heroinabhängigen durchgeführt werden als in Deutschland, deren Berücksichtigung die Reihung verändern würde. Eine längere Einnahme von Opiaten erhöht nicht nur das Risiko für Schlafstörungen und Abhängigkeit, sondern auch für die Entwicklung einer opiatinduzierten Hyperalgesie (OIH). Typische Kennzeichen sind eine sukzessive Schmerzzunahme und -ausweitung auf andere Körperareale, in deren Folge es dann oft auch zu einer Dosissteigerung kommt [8]. Hier hilft nur eine stufenweise Dosisreduktion auf 0 über 10–14 Tage (in der Regel unter stationären Bedingungen) sowie eine personalisierte Therapiekonzeption unter Berücksichtigung der o. g. Mechanismen der Schmerzperzeption im Gehirn.

Dieses bio-psycho-soziale Verständnis in Diagnostik und Therapie bedeutet allerdings einen erheblich größeren Aufwand an Zeit und fächerübergreifender Kompetenz, was zunächst zu Verzögerungen bei der Umsetzung des skizzierten Paradigmenwechsels in der Versorgungspraxis führen dürfte.

Take Home Messages

- Im neuen ICD-11 gibt es für chronische Schmerzzustände eine eigene Krankheitskategorie, die zwischen primären und sekundären Schmerzstörungen unterschiedet.

- Das Fibromyalgie-Syndrom wird danach unter chronischen ausgedehnten Schmerzuständen (MB30.01) subsummiert und verschwindet als eigenständiges Krankheitsbild.

- Das wissenschaftliche Verständnis des Gehirns im Umgang mit Sinneseindrücken hat sich grundlegend verändert, was auch Auswirkungen auf die zentrale Schmerzgenese und -verarbeitung hat.

- Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Schmerztherapie, nicht zuletzt auf die Verordnung von Opioiden, bei der die Schweiz und Deutschland eine europa- und weltweit führende Position einnehmen.

Dr. med. Doris Klinger, Klinikdirektorin Vitos Klinik für Psychosomatik, Weilmünster, E-Mail: psychosomatik@vitos-weil-lahn.de

Dr. med. Katrin Naundorf, stellv. Klinikdirektorin, Vitos Klinik für Psychosomatik, Weilmünster

Ulrich T. Egle, Supervisor, Freiburg

Die Literaturhinweise finden Sie am Ende dieser Seite unter „Artikel herunterladen“ in der PDF-Version dieses Artikels.

Chronisches ausgedehntes Schmerzsyndrom nach ICD-11 (MG30.01)

nach [9]: Chronisch ausgedehnte Schmerzen sind diffuse Schmerzen in mindestens vier von fünf Körperregionen und gehen mit erheblicher emotionaler Belastung (Angst, Ärger/Frustration oder depressive Stimmung) oder funktioneller Behinderung (Beeinträchtigung bei Aktivitäten des täglichen Lebens und reduzierte Teilnahme an sozialen Rollen) einher.

Chronisch ausgedehnte Schmerzen sind multifaktoriell: biologische, psychologische und soziale Faktoren tragen zum Schmerzsyndrom bei. Die Diagnose ist angemessen, wenn der Schmerz nicht direkt auf einen nozizeptiven Prozess in diesen Regionen zurückzuführen ist und Merkmale vorhanden sind, die mit noziplastischen Schmerzen übereinstimmen und psychologische und soziale Faktoren diagnostiziert wurden. […]

Chronisch weit verbreitete Schmerzen (CWP) treten in der Regel in mindestens drei oder mehr Körperquadranten (Quadranten werden durch die obere/untere/linke/rechte Seite des Körpers definiert) und im Achsenskelett (Nacken, Rücken, Brust und Bauch) auf.

CWP gehen häufig mit einer erhöhten medizinischen Komorbidität einher, darunter Schlafstörungen, Adipositas, Bluthochdruck und Diabetes. Patienten mit CWP berichten häufig über erhöhte Behinderungen, depressive und ängstliche Stimmung. Die Patienten zeigen spontane oder evozierte Schmerzen in den betroffenen Regionen, begleitet von Allodynie und/oder Hyperalgesie. Angstzustände, Depressionen und allgemeiner Leidensdruck können die Schmerzen bei Patienten mit CWP verstärken.

Kriterien

Die Bedingungen A bis C sind erfüllt:

- Chronische Schmerzen (anhaltend oder wiederkehrend seit mehr als 3 Monaten) sind in mindestens drei Körperquadranten sowie im Achsenskelett (4 von 5 Regionen) vorhanden.

- Die Schmerzen sind mindestens mit einem der folgenden Merkmale verbunden:

- Es liegt eine schmerzbedingte emotionale Belastung vor.

- Die Schmerzen beeinträchtigen die Aktivitäten des täglichen Lebens und die soziale Teilhabe.

- Die Schmerzen sind nicht besser durch eine andere chronische Schmerzerkrankung zu erklären.

Fallvignette: Schmerzen ohne entsprechendes organpathologisches Korrelat

ICD-11 (MG30.01)

Ein 55-jähriger Außendienstmitarbeiter eines großen Unternehmens entwickelte Schmerzen am ganzen Körper in Verbindung mit Konzentrations- und Schlafstörungen sowie einer schnellen Erschöpfbarkeit, was nach mehrfachen rheumatologischen Abklärungen und längerer Krankschreibung schließlich an einer universitären Schmerzabteilung als Fibromyalgie-Syndrom diagnostiziert wurde. Es bestand eine Diskrepanz zum organpathologischen Korrelat. Erklärt wurde ihm auch, dass dies keine schwerwiegende oder gar lebensbedrohliche Erkrankung sei. Er müsse damit leben lernen, vielleicht beruflich etwas kürzertreten, da es dafür bisher keine Behandlung gäbe – bereits durchgeführte medikamentöse Therapieversuche mit Duloxetin und schließlich mit Opioiden hatten keinen Erfolg gebracht. Der Patient gelangte schlussendlich in eine auf die Behandlung funktioneller/stressinduzierter Schmerzerkrankungen spezialisierte akutpsychosomatische Klinik.

Dort wurde im Rahmen einer umfassenden Abklärung deutlich, dass er von klein auf durch einen sehr strikten und leistungsorientierten Vater – auch handgreiflich – darauf getrimmt worden war, alles immer bestmöglich bzw. perfekt durchzuführen. So gehörte er im jährlichen Ranking der Firma immer zu den Besten, was mit großzügigen Bonusleistungen verbunden war. Als die Firma von einer größeren übernommen wurde, brauchte er drei Jahre, bis dies wieder der Fall war. Zwei Jahre später erfolgte die Übernahme dieser Firma durch eine noch größere, ohne dass ihm dies trotz erhöhten Arbeitsaufwandes erneut gelang. Er entwickelte ein Burnout-Syndrom, gegen das er mit noch höherem Arbeitsaufwand anzukämpfen versuchte, bis sich schließlich der Ganzkörperschmerz und eine schwer depressive Symptomatik entwickelten. Zwischenzeitlich war sein Vater verstorben.

Bei der Behandlung ging es zunächst darum, über eine neurobiologisch fundierte Aufklärung dem Patienten die Zusammenhänge zwischen seiner Symptomatik und den biografischen Prägungen im Hinblick auf Leistungsorientierung und Perfektionismus verständlich zu machen sowie auf dieser Basis mit ihm Therapieziele zu vereinbaren. Hierzu erhielt er im Kontext des Behandlungsprogrammes Patientenedukationen über Schmerz und Stress neurobiologisch orientiert, wissenschaftlich fundiert.

Im Rahmen der Einzel- und Gruppenpsychotherapie erlebte und verstand der Patient, wie diese Prägungen bis heute seinen Umgang mit sich und anderen steuerten, er dabei in erster Linie die Erwartungen der anderen zu erfüllen versuchte und sich dabei selbst überforderte. Dies vor dem Hintergrund von Kindheitsbelastungsfaktoren, aber auch protektiver – sowie Ressourcen, welche er letztendlich aufgrund seiner Symptomatik nicht mehr nutzen konnte.

Begleitend in der stationären Behandlung wurde nach ausführlicher ärztlich-medizinischer Aufklärung das Opiod, welches er länger als sechs Monate einnahm, ausgeschlichen. Schmerzmedikation war nicht indiziert aufgrund der neurobiologischen Zusammenhänge und eines fehlenden nozizeptiv-neuropathischen Korrelates.

Die Schmerzen verringerten sich im Zuge der fortlaufenden Behandlung und des Ausschleichens der Schmerzmedikation. Vor allem im Rahmen der interaktionellen Gruppenpsychotherapie gelang es ihm dann, nach und nach neue Verhaltensmuster auszuprobieren und die bisherigen zu verändern. Unterstützend – auch im Hinblick auf die Schlafstörung – wirkten Sport- und Bewegungstherapie – regelmäßige tägliche Bewegung, Biofeedback- und Achtsamkeitstraining sowie Musiktherapie in der Gruppe und im Einzel. Besonders in der Einzelmusiktherapie gelang es ihm, seine Affekte im Sinne einer Schmerz-Affekt-Differenzierung wahrzunehmen. Zur zusätzlichen Steigerung der Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit konnte er Ergotherapie in Form von Cogpack nutzen. Bei Entlassung berichtete der Patient, dass er seit einer Woche schmerzfrei sei, sich die Depression zurückentwickelt und er wieder Lebensqualität erreicht habe. Seine Entspannungsfähigkeit hatte sich wesentlich gebessert wie auch seine Erschöpfungszustände. Er hatte wieder psychische – und physische Kondition aufgebaut. Katamnestisch konnte er seine Erkenntnisse weiterhin umsetzen und das Erreichte halten.

Dr. med. Doris Klinger, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und für Allgemeinmedizin