Einleitung

Die Teilhabe am Erwerbs- und Sozialleben von Krebspatienten steht im Zentrum der onkologischen Rehabilitation. Wie wichtig gerade diese Aspekte sind und wie sehr sie an Bedeutung gewinnen, zeigt ein Blick auf die Krebsstatistik in Deutschland: Während im Jahr 2009 noch 460.000 Menschen an Krebs erkrankten, lagen die Prognosen für 2020 bereits bei nahezu 500.000 Krebsneuerkrankungen. Aufgrund der Altersstatistik und der geburtenreichen Jahrgänge (1955–1969) wird die Inzidenz auch in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen [1].

Denn gerade Menschen, die zwischen 1955 und 1969 geboren sind, erreichen zunehmend ein Alter, in dem das Risiko an Krebs zu erkranken, deutlich steigt. Das mittlere Erkrankungsalter liegt – unter Berücksichtigung aller Krebserkrankungen – bei 69 Jahren. Legt man das aktuelle Renteneintrittsalter von 67 Jahren zugrunde, ist die Mehrzahl der Betroffenen bereits im Rentenalter. Dennoch sind immerhin etwa 40 % derjenigen, die an Krebs erkranken, zum Diagnosezeitpunkt noch erwerbstätig, jedes Jahr circa 200.000 Menschen. Sie laufen Gefahr, mit der malignen Erkrankung aus dem Erwerbsleben herausgerissen zu werden. Nicht nur für den Einzelnen hat dies erhebliche soziale Folgen, sondern auch für die Solidargemeinschaft. Bei einer 5-Jahres-Prävalenz von derzeit circa 1,5 Millionen und einer 10-Jahres-Prävalenz von circa 3,2 Millionen Krebspatienten ergeben sich nicht nur im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, sondern auch für die Solidargemeinschaft der Sozialversicherungen ganz neue Aspekte. Darüber hinaus überleben heute etwa 50 bis 60 % aller Krebspatienten die Erkrankung langfristig. Gerade Langzeitüberlebende haben nicht nur ein hohes Risiko, in ihrer Erwerbstätigkeit Einschränkungen zu erfahren, sie sind auch oftmals von Langzeitnebenwirkungen und Langzeitfolgestörungen der Tumorerkrankung und/oder der -therapie betroffen. Alle diese Aspekte lassen eine hohe Nutzungsrate von onkologischer Rehabilitation als dringend erforderlich erscheinen [2].

Historische Entwicklung

Mit dem Reichsgesetz über Invaliditäts- und Altersversicherung, das im Rahmen der Bismarckschen Sozialreform 1891 erlassen wurde, begann die eigentliche Geschichte der medizinischen Rehabilitation. Im gleichen Jahrhundert kamen dann die Sanatorien (von lat. sanare = „heilen, gesund machen“) hinzu, die den rehabilitativen Aspekt aufgriffen und sich der Heilung schwerwiegender Erkrankungen wie der Tuberkulose widmeten. Dadurch entstanden die ersten stationären Einrichtungen, die neben einem akutmedizinischen auch einen rehabilitativen Charakter hatten.

Durch die medizinische Weiterentwicklung, insbesondere bei der Tuberkulose-behandlung, verloren Sanatorien an Bedeutung. So waren zwischen den beiden Weltkriegen nur wenige Fortschritte im Bereich der Rehabilitation zu verzeichnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetz von 1957 wurde der Gedanke, Menschen mit Leiden und Gebrechen ins soziale Leben zurückzuführen, jedoch wieder aufgenommen. Dabei standen vornehmlich die „Kriegsversehrten“ des Zweiten Weltkriegs im Vordergrund, wobei sportliche Aktivitäten in den Lazaretten einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Rehabilitation darstellten und insbesondere dem „Versehrtensport“ großen Auftrieb gaben. Kuren – und die in diesem Zusammenhang entstandenen Kurkliniken – gewannen an Bedeutung und wurden finanziell stark unterstützt.

Insbesondere durch die Erfahrungen und die Leiden des Zweiten Weltkriegs wurde die Idee geboren, durch eine allgemeine Heilmaßnahme, wie eine Kur, nicht nur Bedürftige in das Leben der Sozialgemeinschaft wieder zu integrieren, sondern auch die Volksgesundheit und damit die wirtschaftliche Produktivität zu erhalten bzw. zu erhöhen. Es sollte damit vor allem der Generation nach dem Krieg, die Deutschland wieder aufgebaut hatte, und ihrer damit einhergehenden Leistungen Rechnung getragen werden. Dieser Präventionsauftrag galt für etwa 25 Jahre und wurde 1984 im Zuge der damaligen Gesundheitsreformen wieder zurückgenommen.

Mit knapper werdenden finanziellen Ressourcen in den sozialen Sicherungssystemen, insbesondere bei den Krankenkassen und den Rentenversicherungsträgern, wurden die Sinnhaftigkeit und die Effektivität der prophylaktischen Kurmaßnahme zu Recht infrage gestellt. Eine gewisse Ernüchterung hielt Einzug, nachdem festgestellt werden musste, dass die gut gemeinten Erwartungen den finanziellen Aufwand letztendlich nicht rechtfertigten. Somit kam es Ende der 1980er-Jahre zur Gründung einer Reha-Kommission der Deutschen Rentenversicherung (DRV), die konzeptionelle Vorschläge zur Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation erarbeitete.

Statt auf die historische Kur mit ihren traditionellen Heilmitteln, wie Bäderanwendungen, Quellen, Salinen, Höhen- oder Meereslagen zu setzen, wurden wissenschaftlich basierte Therapien in den Vordergrund gerückt. Mit dem Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz (WFG) von 1997 kam es dann erneut zu einem massiven Einbruch der Anträge als auch der Bewilligungen von nahezu 40 % für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Der Gesetzgeber verfolgte damals mit dem WFG das Ziel, die Ausgaben für die Rehabilitation um 3,7 Mrd D-Mark zu senken. Hintergrund war wiederum die angespannte Finanzlage der Sozialkassen als auch die ungünstige wirtschaftliche Situation in Deutschland. Dadurch kam es Ende der 1990er-Jahre zur ersten Reha-Krise, die den Niedergang vieler Kliniken und Kurzentren zur Folge hatte [3–8].

Dennoch wurde an dem Gedanken, sich um Menschen mit Leiden und Gebrechen aufgrund von Erkrankungen und Therapie kümmern zu müssen, festgehalten und die medizinische Rehabilitation nicht gänzlich eingestellt. Vielmehr sollte medizinische Rehabilitation speziellen Indikationen wie z. B. Krebserkrankungen vorbehalten bleiben. Infolgedessen kam es in den Jahren danach sukzessive zu einem Wiederanstieg der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die im Jahr 2015 bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) die Millionengrenze überschritten [9].

Obwohl die medizinische Rehabilitation in den vergangenen Jahrzehnten von starken finanziellen Veränderungen betroffen war, insbesondere in jüngster Zeit in Folge der Corona-Pandemie, hat sie niemals den Gedanken und die Vision aufgegeben, Menschen nach schwerer Erkrankung und Therapie zu unterstützen und sie wieder in das Leben der Sozialgemeinschaft einzugliedern.

Dieser Gedanke steht auch heute noch unverändert als zentrale Aufgabe der medizinischen Rehabilitation an erster Stelle und wird konsequent von den Leistungserbringern im Rahmen der Rehabilitation verfolgt.

Gesetzliche Grundlage

Die Anschlussrehabilitation (AHB) ist heute Teil einer modernen Krebstherapie und schließt sich in aller Regel nahtlos an die akutmedizinische Therapie an [10]. Sie stellt damit heute einen wichtigen Bestandteil von Cancer Survivorship dar und ist in diesen Konzepten fest verankert. Onkologische Rehabilitation ist ein wichtiges Element unseres Gesundheitsversorgungssystems und ist sowohl im Sozialgesetzbuch (SGB) V (§ 27) in Bezug auf die Krankenversicherungen als auch im SGB VI (§ 15 und § 31) für die DRV sowie übergreifend im SGB IX (§ 6) festgeschrieben.

Im Gegensatz zu anderen Indikationen können auch krebskranke Ehepartner von Versicherten, Patienten im Rentenalter oder bei schon bestehender Erwerbsminderungsrente eine onkologische Rehabilitation zu Lasten der DRV erhalten (§ 31 SGB VI). Dies hat zum einen historische Gründe, sichert aber auch den hohen Qualitätsstandard für die Patienten, den die DRV an die Durchführung einer solchen Maßnahme anlegt. Dieser Qualitätsstandard für alle onkologischen Patienten wäre bei einem Wechsel der Kostenträgerschaft für bereits berentete Patienten oder krebskranke Angehörige von der DRV zu den Krankenkassen in der derzeitigen Form aus finanziellen Gründen nicht zu halten.

In Deutschland haben rehabilitationsbedürftige Menschen somit den großen und einmaligen Vorteil, dass ihr Anspruch auf Rehabilitationsleistungen gesetzlich verankert ist. Die versicherungsrechtlichen und medizinischen Voraussetzungen müssen natürlich erfüllt sein [10]. Dieser Sachverhalt hat auch einen besonderen ethischen Aspekt. Während in anderen Ländern, insbesondere in den angloamerikanischen Staaten, für Menschen mit Krebserkrankung keine Rehabilitationsleistungen zu Lasten der Sozialversicherungsträger angeboten werden und die betroffenen Menschen weitgehend auf sich alleine gestellt sind, hat man es sich in Deutschland zur Aufgabe gemacht, sich um bedürftige Menschen im besonderen Maße zu kümmern. Dabei stellt die onkologische Rehabilitation eine zusätzliche und ergänzende Maßnahme im Rahmen der Betreuung von Krebspatienten dar.

Inhalte der onkologischen Rehabilitation

Der therapeutische Ansatz von onkologischer Rehabilitation ergibt sich aus den Langzeitfolgen der Krebserkrankung und der Tumortherapie (Tabelle 1).

Tab.1: Langzeitfolgen einer Krebserkrankung [2] (ausgewählte Beispiele) |

1. Psychische Folgen

|

2. Soziale Folgen

|

3. Funktionelle Einschränkungen durch Krankheit/Therapie

|

4. Folgeerkrankungen

|

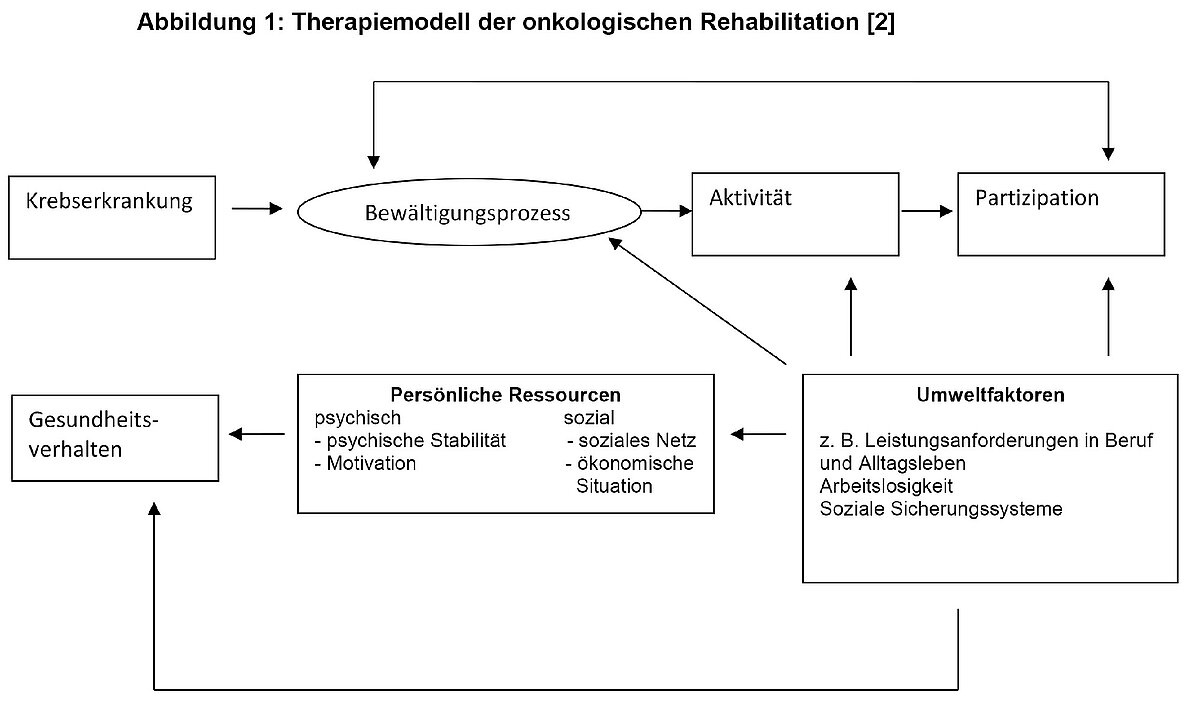

Er beinhaltet die Entwicklung von Bewältigungsstrategien, aber auch konkrete therapeutische Verfahren. Dafür sind psychische sowie physische Ressourcen des Patienten erforderlich. Aber auch das soziale Umfeld des Betroffenen ist gefordert. Darüber hinaus spielen bei der individuellen Entwicklung solcher Bewältigungsprozesse und Therapien weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Insbesondere die Leistungsanforderungen im Berufs- und Alltagsleben, die Lebensumstände und Bedingungen am Arbeitsplatz, sowie die Angebote von sozialen Sicherungssystemen sind hier zu nennen. Mithilfe der Rehabilitation können die Aktivitäten des Patienten gesteigert werden, sodass es zu einer verbesserten Partizipation bzw. Teilhabe am Sozial- und ggf. Erwerbsleben kommt (Abb. 1). Bei der Rehabilitation handelt es sich um eine multimodale prozessorientierte Therapie, die unter Einschluss verschiedenster Fachdisziplinen durchgeführt wird [11–14].

In Deutschland wird die onkologische Rehabilitation nahezu ausschließlich im stationären Bereich für durchschnittlich drei Wochen erbracht, nur 3 % sind ambulante Leistungen. Das hat historische Gründe und wird in anderen europäischen Ländern teilweise anders gehandhabt.

Insbesondere in den nordeuropäischen bzw. skandinavischen Ländern findet die onkologische Rehabilitation ambulant an spezialisierten Zentren statt und wird alltags- bzw. berufsbegleitend für einen längeren Zeitraum angeboten [15–17]. Grundsätzlich kann aber auch in Deutschland, je nach regionaler Verfügbarkeit, die onkologische Rehabilitation ambulant durchgeführt werden.

Unabhängig von der Art und Weise der Durchführung ist es wichtig zu erreichen, dass die Patienten die im Rahmen der onkologischen Rehabilitation erlernten Maßnahmen in Eigenregie weiter fortsetzen. Der Ausdruck „Hilfe zur Selbsthilfe“ gewinnt hier eine ganz neue Dimension und beschreibt die Maßnahme der onkologischen Rehabilitation sehr zutreffend.

Damit dies gelingen kann, muss im Rahmen der onkologischen Rehabilitation ein umfangreiches interdisziplinäres Rehabilitationsteam zur Verfügung stehen. Nur so kann ein intensiviertes Schulungs- und Beratungsangebot vorgehalten und damit durchgeführt werden.

Durch kontinuierliches praktisches Training sowie theoretische Schulungen kann der Patient innerhalb von drei Wochen Schritt für Schritt die für ihn wichtigen Aspekte erlernen, um sie dann im häuslichen Umfeld eigenständig weiter fortsetzen zu können. Dies betrifft beispielsweise die Verbesserung der körperlichen Fitness und der muskulären Kraft, Veränderungen des Lebensstils durch Beratung und Schulungen, die Eigenbehandlung von Funktionsstörungen im Bereich der Gelenke, der Atmung, der Kontinenz und die eigenständige Stomaversorgung.

Darüber hinaus kann ein Ernährungsverhalten geschult sowie die optimale Nahrungsaufnahme, z. B. nach Magen-, Pankreas- oder Speiseröhrenoperationen, erlernt werden. Auch können therapeutische Interventionen gegen die zytostatikainduzierte Polyneuropathie oder die kognitive Dysfunktionen vom Patienten erlernt und dann eigenständig durchgeführt werden. Ebenso können psychische Leiden, z. B. Schlafstörungen, reaktive Depressionen oder Rezidivängste, durch ein psychoonkologisches Beratungs und Therapieangebot (z. B. Gespräche, Kunst-, Tanz- und Musiktherapie) und das Erlernen von Entspannungsverfahren oder durch die sogenannten Mindness-Therapien (z. B. Yoga, Qigong, Meditation, Achtsamkeitsübungen) angegangen werden. Die Überleitung in eine ambulante, langfristige psychoonkologische und verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Psychotherapie wird dadurch erleichtert. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Integration in das Erwerbs- sowie das Sozialleben, z. B. in Form einer stufenweisen Wiedereingliederung, Leistungen zur Teilhabe am Erwerbsleben oder die Beratung und Verordnung von Hilfsmitteln wichtige Elemente der onkologischen Rehabilitation [11].

Evidenz in der onkologischen Rehabilitation

Dass es durch die Maßnahmen der onkologischen Rehabilitation positive Effekte zu verzeichnen gibt, zeigte eine Cochraneanalyse [18]. David Scott und Kollegen analysierten dafür alle zugänglichen medizinischen Datenbanken nach multidimensionalen Rehabilitationsprogrammen bei erwachsenen Krebspatienten. Ihre Kriterien erfüllten zwölf randomisierte, klinische Studien, die trotz aller Heterogenität als Instrument zur Erhebung der physischen und psychischen Gesundheit den SF-36-Fragebogen verwendet hatten. Sowohl in physischer als auch in mentaler Hinsicht ergab sich in der Analyse ein Vorteil für die Intervention im Vergleich zu einer Kontrollgruppe [18]. In einer Metaanalyse konnte gezeigt werden, dass körperliche Aktivität sowohl auf die Fatigue-Symptomatik als auch auf Depression und Schlafstörungen einen signifikanten Einfluss hatte [19].

Derzeit verdichten sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass eine sport-und bewegungstherapeutische Maßnahme nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert und die psychische Beschwerdesymptomatik mindert, sondern auch als adjuvante Therapie im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzepts zu sehen ist. Derzeit existieren mehrere große Phase-III-Studien, die in einem randomisierten Studiendesign unter Berücksichtigung weiterer Risikofaktoren eine Effektivität von bewegungstherapeutischen Maßnahmen im Hinblick auf das Überleben der Patienten zeigen. Bei Patientinnen mit Mammakarzinom sowie Kolon- und Prostatakarzinomen sind die Daten besonders valide und können als Grundlage für eine therapeutische Empfehlung dienen [20–22].

Meyerhardt et al. konnten bei 573 Frauen mit Darmkrebs im Stadium I–III zeigen, dass mit ansteigender körperlicher Aktivität (> 18 MET-Stunden pro Woche) die tumorspezifische Mortalität um nahezu 50 % gesenkt werden konnte. Insbesondere profitierten diejenigen Patientinnen davon, die ihre körperliche Aktivität im Vergleich zum Ausgangszustand vor der onkologischen Erkrankung deutlich steigerten [20].

Im Rahmen der Nurse Health Study verglichen Holmes et al. 2.987 Frauen mit Mammakarzinom Stadium I–III nach ihren unterschiedlichen Leistungsstufen. Insbesondere die Frauen, die mehr als neun MET-Stunden pro Woche absolvierten, hatten einen signifikanten Vorteil und wiesen eine signifikante Reduktion der krankheitsbedingten Mortalität auf [21].

Eine retrospektive Analyse der Daten von 2.705 Männern nach Prostatakarzinomdiagnose aus der Health Professionals Follow-Up Study ergab ebenfalls eine signifikante Reduktion der Gesamtsterblichkeit sowie der krankheitsspezifischen Sterblichkeit [22]. Patienten, die mindestens drei Stunden pro Woche intensiv körperlich aktiv waren, hatten eine 61 %-ige Risikoreduktion hinsichtlich der prostatakarzinomspezifischen Mortalität im Vergleich zu Patienten, die sich nur eine Stunde pro Woche betätigten. Die Ergebnisse aus diesen Studien zeigen, dass durch eine regelmäßige bewegungstherapeutische Maßnahme eine Reduktion der Rezidivwahrscheinlichkeit sowie der krankheitsspezifischen Mortalität erreicht werden kann.

In einer ganz aktuellen großen Studie wurden 889 Patienten mit Kolonkarzinom nach Beendigung der adjuvanten Chemotherapie randomisiert einer Trainingsgruppe (445 Patienten) oder einer alleinigen Gesundheitsaufklärungsgruppe (444 Patienten) zugewiesen. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 7,9 Jahren war das krankheitsfreie Überleben in der Trainingsgruppe signifikant länger als in der Gesundheitsaufklärungsgruppe (P = 0,02). Das 5-Jahres-Überleben ohne Krankheitszeichen betrug 80,3 % in der Trainingsgruppe und 73,9 % in der Gesundheitsaufklärungsgruppe. Auch das Gesamtüberleben in der Trainingsgruppe war signifikant länger als in der Gesundheitsaufklärungsgruppe. Die 8-Jahres-Gesamtüberlebensrate betrug 90,3 % in der Trainingsgruppe und 83,2 % in der Gesundheitsaufklärungsgruppe [37].

Auch im Hinblick auf den Zusammenhang von Body-Mass-Index (BMI) und Rezidivrisiko bei Brustkrebs gibt es Daten, die auf einen Zusammenhang hinweisen. In einer explorativen Analyse der ATAC-Studie konnte gezeigt werden, dass Frauen mit einem BMI von ≥ 30 kg/(m)2 zu Beginn der Erkrankung ein signifikant höheres Brustkrebsrezidivrisiko haben als jene mit einem BMI von < 30 kg/(m)2 [23]. Die brustkrebsspezifische Mortalität scheint durch eine entsprechend angepasste Diät aber nicht signifikant beeinflusst zu werden [24]. Beschrieben wurden auch Zusammenhänge von depressiven Störungen und Angstzuständen mit der Mortalität nach Krebserkrankungen. Eine Analyse von Chan und Kollegen aus dem Jahr 2014 ergab, dass eine psychische Alteration nach Krebs zu signifikant erhöhten Mortalitätsraten führt [25]. Insbesondere im Langzeitverlauf – nach fünf und mehr Jahren – wird der Effekt immer deutlicher [26]. Diese Daten legen die Notwendigkeit nahe, psychische Auswirkungen einer Tumorerkrankung und Tumortherapie zu diagnostizieren und entsprechende therapeutische Angebote zu erstellen [22]. Auch für die schwierig zu behandelnden Langzeitfunktionsstörungen wie die zytostatikainduzierte Polyneuropathie (CIPN) und die kognitive Dysfunktion gibt es aus der jüngsten Zeit evidenzbasierte Behandlungsansätze [27–29].

Daten zur onkologischen Rehabilitation aus dem deutschsprachigen Raum liegen nur in sehr begrenztem Maße vor, zeigen aber positive Effekte. Diese lassen sich vornehmlich anhand der Lebensqualität, Angst und Depression sowie der Krankheitsverarbeitung messen [30]. Auch im Hinblick auf die körperliche Aktivität und den Trainingszustand lassen sich Verbesserungen nachweisen. Diese waren sowohl hinsichtlich der Basisaktivitäten als auch im Hinblick auf den körperlichen Trainingszustand und die Gesamtaktivitäten zu verzeichnen. Auch acht Monate nach Ende der onkologischen Rehabilitation war diese Verbesserung noch nachweisbar [31].

In einer longitudinalen, kontrollierten Kohortenstudie mit insgesamt 285 Patienten untersuchten Ture et al. Veränderungen des allgemeinen Gesundheitszustands und der Lebensqualität. Die Datenerhebung erfolgte entweder bei der Entlassung aus dem Akutkrankenhaus oder zu Beginn der Rehabilitation (Baseline) und bei der Nachuntersuchung drei Wochen später. Die Patienten nahmen entweder an einer Rehabilitation teil (Interventionsgruppe) oder erhielten ausschließlich eine Beratung im Rahmen der Basisversorgung. Bei den Patienten der Interventionsgruppe verbesserten sich die Schmerzen, die körperliche Funktionsfähigkeit, die psychische Gesundheit, die Vitalität und die Müdigkeit im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant [32].

Zudem konnte in einer kleinen, randomisierten Studie gezeigt werden, dass ein intensiviertes Intervalltraining bei Frauen mit Brustkrebs einen signifikanten positiven Effekt auf die Lebensqualität und die Wiedereingliederung ins Erwerbsleben hat. Darüber hinaus wurde durch intensiviertes Intervalltraining die Fatigue-Symptomatik gemildert [33]. In einer jüngsten Studie, die ein Intervalltraining von jeweils einer Woche nach vier und acht Monaten nach der Rehabilitation prüfte, fand eine signifikante Verbesserung der metabolischen Rate und des metabolischen Äquivalent (MET/h) im Vergleich zu einer Kontrollgruppe statt. Die Verbesserung war auch nach zwei Jahren noch nachweisbar [34].

In einer schon älteren randomisierten Studie wurde untersucht, wie sich onkologische Rehabilitation auf die physische, emotionale, kognitive und die Rollenfunktion auswirkt. Analysiert wurde auch, wie sich die globale Lebensqualität und die Zukunftsperspektiven durch onkologische Rehabilitation verändern. Insbesondere im Hinblick auf die emotionale Funktion und die Lebensqualität konnten hier signifikante positive Effekte verzeichnet werden [35].

In einer großen Analyse der DRV anhand von Versichertendaten konnten Erkenntnisse hinsichtlich Erwerbsminderung und Pflegebedürftigkeit gewonnen werden [36]. Die gesamte Stichprobe umfasst 41.325 Versicherte. Davon wiesen 9.193 (22,25 %) Patienten ein Kolonkarzinom (Darmkrebs), 16.044 (38,82 %) Patientinnen ein Mammakarzinom (Brustkrebs) und 16.088 (38,93 %) Patienten ein Prostatakarzinom auf. Gegenüber den Krebs-Rehabilitanden wiesen Nicht-Rehabilitanden indikationsübergreifend weniger AU-Tage auf (Darmkrebs: –36,4 Tage, Brustkrebs: – 44,5 Tage, Prostatakrebs: –30,5 Tage). Auch unter Berücksichtigung, dass Rehabilitanden während der dreiwöchigen Rehabilitation üblicherweise krankgeschrieben sind, ist die AU-Dauer somit bei Krebs-Rehabilitanden länger als bei Nicht-Rehabilitanden. Über alle drei Indikationen hinweg war die Wahrscheinlichkeit für den Bezug einer EM-/BU-Rente bei Nicht-Rehabilitanden um rund 70 % geringer als bei Krebs-Rehabilitanden. Die Wahrscheinlichkeit für Pflege war über alle drei Indikationsgruppen hinweg bei Nicht-Rehabilitanden auch unter Berücksichtigung einer vorbestehenden Pflegestufe höher als bei Krebs-Rehabilitanden [36]. Für die höhere AU-Dauer und den höheren Anteil an EM-Renten bei Krebs-Rehabilitanden mag es mehrere Gründe geben. So ist eine erhebliche gesundheitsbedingte Gefährdung der Erwerbsfähigkeit ein wesentliches Zuweisungskriterium für eine Rehabilitationsleistung, so dass womöglich bereits im Vorfeld der Maßnahme erhebliche Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit mit einer schlechteren Erwerbsprognose vorlagen. Ein stabiler und sicherer Vorteil fand sich für die onkologische Rehabilitation in Bezug auf die Pflegebedürftigkeit [36].

Fazit

Die onkologische Rehabilitation stellt in Deutschland einen festen Bestandteil in der Behandlung von Menschen mit Krebs dar. Ihre größte Wirksamkeit entfaltet sie im Rahmen der AHB im unmittelbaren Anschluss an die akutmedizinische Behandlung. Onkologische Rehabilitation ist in der Lage, den Patienten Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie Folgestörungen nach Krebserkrankungen und Tumortherapie langfristig und nachhaltig eigenständig behandeln und kompensieren können. Dies führt zu einem eigenständigen Handeln, erhöht dadurch die Chance auf eine Verbesserung der Lebensqualität, Minderung von Mortalität und eine bessere Teilhabe am Sozial- und ggf. Erwerbsleben.

Auch in Zeiten der knapper werdenden finanziellen und personellen Ressourcen sollten die positiven Effekte von onkologischer Rehabilitation weiterhin genutzt werden können und Krebspatienten nicht vorenthalten werden. Weitere Studien wären allerdings sehr wünschenswert, um die Evidenzlage der onkologischen Rehabilitation weiter abzusichern.

Prof. Dr. med. Oliver Rick, Klinik Reinhardshöhe, Quellenstr. 8–12, 34537 Bad Wildungen, E-Mail: oliver.rick@klinik-reinhardshoehe.de

Die Literaturhinweise finden Sie hier.

Multiple Choice-Fragen

Die Multiple Choice-Fragen zu dem Artikel „Onkologische Rehabilitation in Deutschland“ von Prof. Dr. med. Oliver Rick finden Sie in der PDF-Version dieses Artikels und im Portal.

Die Teilnahme zur Erlangung von Fortbildungspunkten ist nur online über das Portal vom 25.12.2025 bis 24.06.2026 möglich. Die Fortbildung ist mit drei Punkten zertifiziert. Mit Absenden des Fragebogens bestätigen Sie, dass Sie dieses CME-Modul nicht bereits an anderer Stelle absolviert haben. Der Artikel hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Nach Angaben des Autors sind die Inhalte des Artikels produkt- und/oder dienstleistungsneutral, es gibt kein Sponsoring und es bestehen keine Interessenkonflikte. (red)

Fallbeispiel onkologische Rehabilitation

Anamnese

Ein 53-jähriger Patient erhielt im Januar 2025 die Diagnose eines Kolonkarzinoms links und wurde zwei Wochen später operiert. Vier Wochen nach der Hemikolektomie links wurde bei einem Tumorstadium pT4 pN2a (4/12) M0 L0 V0 R0 G2 eine adjuvante Chemotherapie mit zwölf Zyklen nach dem FOLFOX Protokoll (Oxaliplatin, 5-FU und Folinsäure) bis 08/2025 durchgeführt. Im September stellte er sich dann zur Anschlussrehabilitation (AHB) vor.

Funktionsstörungen

Bei der Aufnahme in die Rehabilitationsklinik klagte der Patient über eine körperliche Erschöpfung seit der Operation, welche durch die Chemotherapie noch zugenommen habe. Ebenfalls kam es während der Chemotherapie zu Kribbeln und Taubheitsgefühl in den Händen und Füßen, die ihn im Alltag behinderten. Darüber hinaus fühlte er sich durch die Diagnose, die Therapie und deren Folgen psychisch sehr belastet. Wir diagnostizierten aufgrund dieser Schilderung eine akute Fatigue mit Übergang in den chronischen Typ, eine zytostatikainduzierte periphere Polyneuropathie (CIPN) Grad 2 sowie eine noch nicht abgeschlossene bzw. verzögerte Krankheitsverarbeitung.

Reha-Diagnostik und Therapie

Wir veranlassten eine zielgerichtete Diagnostik in Form von Sportdiagnostik, eine Testung der Motorik und der Feinmotorik und setzten validierte Fragebögen hinsichtlich der psychischen Konstellation ein. Parallel dazu wurde mit dem Patienten ein multimodales Therapieprogramm abgesprochen. Er erhielt hinsichtlich der Fatigue ein Sportprogramm mit Konditions- und Krafttraining. Aufgrund der verzögerten Krankheitsverarbeitung wurden psychoonkologische Einzelgespräche und Entspannungsverfahren sowie hinsichtlich der CIPN sensomotorisches Training in Form von Vibrationstherapie und Ergotherapie eingesetzt. In Seminaren wurde er über die Funktionsstörung, deren Behandlung und Prognose sowie über den weiteren Verlauf beraten und hinsichtlich einer ambulanten Therapie und Eigentherapie geschult. Zum Ende der AHB waren die Fitness und die Kraft- und Sportdiagnostik deutlich besser sowie die psychische Belastung vermindert. Die Symptomatik der CIPN hatte sich nur unwesentlich verbessert. Ein Funktionstraining im Rahmen von Rehasport wurde verordnet. Nach drei Wochen wurde er in die ambulante Versorgung und Tumornachsorge entlassen.

Teilhabe am Erwerbsleben

Aufgrund der restlichen Fatigue und der CIPN Grad 2 erfolgte die Entlassung aus der Anschlussrehabilitation arbeitsunfähig. Die berufliche Tätigkeit als Werkzeugmacher in der Schlosserei eines großen Betriebes erschien nicht mehr möglich zu sein, sodass eine innerbetriebliche Umsetzung auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz als Staplerfahrer angeregt wurde. Diese Tätigkeit konnte der Patient im November 2025 im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung aufnehmen.