Dr. med. Nicole Lindner, Dr. med. Elke Neuwohner, Prof. Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff, Prof. Dr. med. Erika Baum

Das Fachgebiet Allgemeinmedizin beinhaltet neben der Prävention die akute und langfristige Grundversorgung aller Patient*innen mit somatischen, psychischen und sozial bedingten Gesundheitsproblemen. Basis ist eine auf Dauer angelegte Arzt-Patientenbeziehung und die „erlebte Anamnese“: Durch eine kontinuierliche Betreuung können Hausärzt*innen eine Fülle an Informationen zu medizinischen und psychosozialen Aspekten „sammeln“.

Die Allgemeinmedizin spielt eine Schlüsselrolle im Gesundheitssystem [1]. Eine große Mehrheit der Vorstellungsgründe kann effizient in der hausärztlichen Praxis versorgt werden. In Deutschland ist lediglich bei 10 % Prozent aller Beratungsanlässe die Konsultation anderer Fachdisziplinen notwendig [2]. Hierbei sehen sich Hausärzt*innen als moderne Generalisten. Allgemeinärzt*innen haben eine breit ausgelegte Weiterbildung und können dadurch Patient*innen als ganze Person behandeln (personenzentrierte Medizin) [3]. Häufig lassen sich im hausärztlichen Setting neue Beschwerden keiner klaren auslösenden Erkrankung zuordnen: In nur etwa 10 % der akuten Fälle steht am Ende einer hausärztlichen Bearbeitung der angegebenen Symptome eine gesicherte Krankheitsdiagnose [4].

Die Rolle und die Aufgaben der Medizin sind durch gesellschaftliche Veränderungen und den medizinischen Fortschritt einem großen Wandel unterworfen. Dieser Umbruch betrifft die Allgemeinmedizin in besonderem Maße und stärkt die Rolle der Allgemeinmedizin in ihrer Schlüsselposition. Auch die Zukunft bringt spannende Veränderungen in der gesamten medizinischen Welt. Schon heute lassen sich viele Aufgaben hoch spezialisierter Medizin ebenso gut, wenn nicht sogar besser durch künstliche Intelligenz bewerkstelligen. Als Beispiel sei hier die Befundung radiologischer Bilder durch automatisierte Systeme zu nennen [5]. Die personenzentrierte Medizin der Hausärzt*innen hingegen wird auf lange Sicht unverzichtbar für eine gute Patientenversorgung sein. Nicht zuletzt zeigt sich unter dem Eindruck der aktuellen Corona-Pandemie, wie entscheidend die Rolle der Hausärzt*innen für eine gute individuelle Betreuung der Patient*innen unter Schonung der Ressourcen des Gesundheitssystems ist. Konkret konnte gezeigt werden, dass eine starke hausärztliche Versorgung zu einer geringeren Todesrate beiträgt [6]. Doch auch unabhängig von einer Pandemie führt eine gute Allgemeinmedizin durch strukturiertes Arbeiten zu einer stärkeren Verringerung von Morbidität und Mortalität als immer kleinere (technische) Fortschritte der spezialistischen Medizin [7].

Die ärztliche Rolle ist vielfältig und widersprüchlich

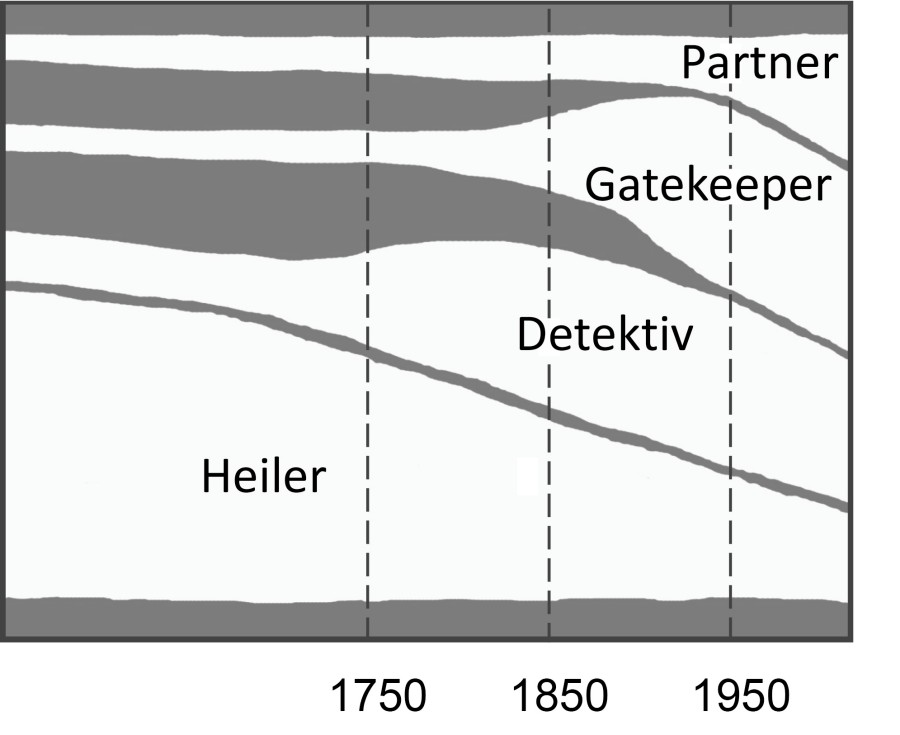

Ihre Stärke zeigt die Allgemeinmedizin gerade in Grenzsituationen, in denen die individuelle Vorstellung auf klinische Evidenz trifft. Insbesondere in diesen Situationen ist die ärztliche Rolle vielfältig und oft widersprüchlich. Dieser Widerspruch lässt sich anhand eines Schichtenmodells nach Donner-Banzhoff darstellen, welches die unterschiedlichen Funktionen in einen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stellt (Abb. 1, [8]).

Im Kontakt zu Patient*innen nimmt die Ärzt*in gleichzeitig unterschiedliche Rollen ein, die sich als Heiler, Detektiv, Gatekeeper und Partner beschreiben lassen. Die Kerneigenschaften der unterschiedlichen Rollen sind in Tab. 1 zusammengefasst. Wie auf Abb. 1 erkennbar, veränderte sich die Relevanz der einzelnen Rollen im Laufe der vergangenen Jahrhunderte.

Diese unterschiedlichen Funktionen der Hausärzt*in lassen sich auf den ersten Blick nur schwer in ein gemeinsames Bild bringen. Nachvollziehbar wird sowohl der Konflikt als auch die Ergänzung der verschiedenen Funktionen anhand der folgenden, nicht repräsentativen Fälle.

Tab. 1: Kerneigenschaften der Arztrollen entsprechend dem Schichtenmodell | |||

Heiler | Detektiv | Gatekeeper | Partner |

Arbeitet vorrangig mit rituellen Handlungen, gibt damit eine Antwort auf Ängste, die sich aus Krankheit ergeben. | Schließt systematisch anhand von Befunden auf zugrunde liegende Erkrankungen. | Trifft Entscheidungen, welche Therapien in einer Nutzen-Risiko-Bewertung für das Individuum sinnvoll sind. Geht gewissenhaft mit gesellschaftlichen Ressourcen um. | Trifft Entscheidungen partizipativ mit Patient*innen. |

1. Reißen in der Brust – Fallvorstellung

Der Sohn des 90-jährigen Herrn T. ruft direkt nach Öffnung der Praxis am Morgen an und berichtet von einem im wahrsten Sinne des Wortes „herzzerreißenden“ Traum seines Vaters. Der Patient liege seit dem frühen Morgen luftnötig im Bett und erzähle, dass er in der Nacht ein sehr starkes Reißen in der Brust in einem Traum verspürt habe. Den Rettungsdienst wolle der Vater auf keinen Fall rufen. Auf dem Weg zur Praxis kehre ich um und statte Herrn T. einen Hausbesuch ab.

Diagnostik:

Blutdruck 140/85, Puls 100/min, SpO2 98%, Cor: leise, Pulmo: bds. feuchte Rasselgeräusche, Marburger Herzscore: 4, Troponin-Schnelltest positiv

Therapie und Verlauf:

Bei meinem Eintreffen lag Herr T. luftnötig im Bett und gab mäßige thorakale Schmerzen an. Bei Verdacht auf eine Herzinsuffizienz im Rahmen eines vorangegangenen Herzinfarktes wollte ich sofort eine Krankenhauseinweisung veranlassen, doch auch mir gegenüber war Herr T. nicht zu einer stationären Behandlung zu bewegen („Dorthin [Krankenhaus] bringen mich keine sieben Pferde. Lieber sterbe ich zu Hause.“). Ich verabreichte dem Patienten 2 Hub Nitro und lagerte ihn mit angehobenem Oberkörper. Hierdurch besserten sich die Dyspnoe und die thorakalen Schmerzen. Danach besprach ich meine Verdachtsdiagnose mit Herrn T. sowie seinem Sohn und seiner Schwiegertochter. Ich klärte den Patienten darüber auf, dass eine zeitnahe Behandlung erforderlich sei und dass er bei einer Therapie im häuslichen Umfeld Einschränkungen bis hin zu seinem Tod zu befürchten habe. Dennoch lehnte Herr T. einen Transport in ein Krankenhaus kategorisch ab. Gründe für diese Entscheidung waren die Erfahrungen während eines vorangegangenen Krankenhausaufenthaltes, in welchem Herr T. an einem Durchgangssyndrom und an der Sorge litt, dass er ohne Beisein seiner Angehörigen versterben könne. Gemeinsam fällte die Familie die Entscheidung für eine bestmögliche häusliche Therapie. Herr T. lebte gut eingebettet in einem gemeinsamen Haushalt mit der Familie seines Sohnes, welche sich mit einer häuslichen Therapie einverstanden zeigte. Am Abend erhielt ich die Befunde der sofort entnommenen venösen Blutprobe: Troponin T: 188ng/li (Norm<13), proBNP: 16900pg/ml (Norm<486), Kreatinin 1,82mg/dl (Norm<1,3), übriges Basislabor unauffällig. Ich erweiterte die medikamentöse Therapie, besuchte Herrn T. initial zwei Mal wöchentlich und konnte mich davon überzeugen, dass sich sein Zustand besserte. Nach einigen Wochen konnte Herr T. wieder Treppen laufen , was ihm selbst eines der größten Anliegen war. Er verspürte keine Thoraxschmerzen mehr, jedoch gelegentlich noch Dyspnoe. Vor wenigen Wochen verstarb Herr T. in einer Nacht kurz nach Weihnachten zu Hause.

Fallreflexion:

Grund für den primären Hausbesuch war ein stattgefundener Herzinfarkt mit folgender Herzinsuffizienz. Der Wille des Patienten war, auch in dieser kritischen Krankheitssituation im häuslichen Umfeld therapiert zu werden. Im Gegensatz dazu stand mein initialer Impuls, eine unverzügliche Krankenhauseinweisung und ggf. eine invasive Abklärung zu veranlassen. Jedoch ist das Bild einer autoritären, paternalistischen Ärzt*in, die als Expert*in über die Gesundheit und Therapie ihrer Patient*innen entscheidet, schon lange keine Realität mehr. Stattdessen erfolgte selbst in einem bedrohlichen Setting eine partizipative Entscheidungsfindung („Shared Decision Making“). In einem zwischenmenschlichen Prozess entscheiden Patient*innen und Ärzt*innen als Partner*innen gemeinsam über die Gesundheit des/der Patient*in [9]. Das Ergebnis im Falle des Herrn T. war dabei eine häusliche Therapie. Ich klärte den Patienten darüber auf, dass im Krankenhaus umfangreichere Therapieoptionen zur Verfügung stünden und er ggf. bei einer Therapie im häuslichen Umfeld ein schlechteres Outcome zu befürchten habe.

Allerdings konnte ich nach einem Gespräch mit dem Patienten und der Familie die Ablehnung einer stationären Therapie nachvollziehen. Es ist fraglich, ob eine stationäre Therapie tatsächlich einen Benefit gebracht hätte und ob nicht tatsächlich ein von der Familie befürchtetes Szenario wie ein Sterbeprozess alleine im Krankenhaus Realität geworden wäre.

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Herzinfarkt verstarb der Patient nach initialer Besserung. Rückblickend bewertet die Familie die Entscheidung für eine häusliche Therapie positiv und ist froh über die letzten gemeinsamen Monate.

2. Brennen beim Wasserlassen – Fallvorstellung

Die 68-jährige Rentnerin Frau O. stellt sich in der Hausarztpraxis aufgrund eines Druckgefühls im Unterbauch und Missempfindungen beim Wasserlassen vor. Seit dem Tod ihres Ehemannes leide sie immer wieder an Blasenbeschwerden. Im vergangenen Jahr sei sie von ihrer „Gynäkologin auf den Kopf gestellt worden“, ohne dass sie ihr habe helfen können. Sie habe unterschiedlichste Antibiotika einnehmen müssen und das letzte Mittel habe hier schließlich geholfen. Genau dieses Medikament bräuchte sie nun wohl wieder. Irgendetwas müsse ihr doch endlich helfen.

Diagnostik

Körperliche Untersuchung: unauffällig, U-Status: Leuko 0/ Nitrit 0/ pH 5/ Eiweiß 0/ Glucose 0/ Keton 0/ Urobilinogen 0/ Bilirubin 0/ Erythrozyten, Urikult: kein Keimwachstum

Therapie und Verlauf

Ich führte ein ausführliches Gespräch mit der Patientin, in dem ich ihr erläuterte, dass es aktuell bei uncharakteristischer Klinik und unauffälligem U-Status keinen Hinweis auf eine bakterielle Harnwegsinfektion gäbe und dass daher eine antibiotische Therapie nicht sinnvoll sei. Stattdessen legte ich der Patientin allgemeine Verhaltensregeln wie Erhöhung der Trinkmenge und Warmhalten der Blasenregion nahe. Mit diesem Vorgehen war die Patientin nicht einverstanden („Schon seit Tagen habe ich Schmerzen. Jetzt muss etwas geschehen.“). Um die Situation zu retten, besprach ich mit der Patientin die Einnahme eines phytotherapeutischen Präparats und die Wiedervorstellung in zwei Tagen. Hierauf ließ sich Frau O. ein. Auf Fragen nach ihrer allgemeinen Lebenssituation ging die Patientin nicht ein („Mir geht es gut, wenn mir doch nur meine Blase nicht immer wieder zu schaffen machen würde.“). Bei der Folgevorstellung berichtete die Patientin von einer geringfügigen Besserung ihrer Beschwerden. Ich fragte sie erneut, wie es ihr im Allgemeinen gehe. Frau O. berichtete schließlich, dass sie zehn Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes weiterhin trauere und ihn im alltäglichen Leben vermisse. Insbesondere belaste sie das Unverständnis ihrer Mitmenschen („Alle sagen mir, das ist so lange her. Darüber muss ich doch längst hinweg sein.“). Ich sprach ausführlich mit der Patientin und zeigte ihr mein Verständnis für ihre anhaltenden Gefühle. Darüber hinaus zeigte ich Frau O. Möglichkeiten auf, ihre Lebenssituation zu verbessern (Selbsthilfegruppe, Ausbau des Kontakts zu Familie und Freunden).

Ich vereinbarte einen weiteren Folgetermin. Bei den folgenden Vorstellungen berichtete die Patientin weiterhin über ein gebessertes Befinden und über einen engeren Kontakt zu ihrer Tochter. Im weiteren Verlauf kam es bedauerlicherweise unabhängig von der initialen Symptomatik 26 Jahre nach Erstdiagnose zu einem Rezidiv eines Mammakarzinoms. Derzeit befindet sich die Patientin nach Operation in strahlentherapeutischer Behandlung.

Fallreflexion:

Initialer Beratungsanlass war der Verdacht der Patientin, an einer Harnwegsinfektion zu leiden. Im Rahmen einer personenzentrierten Medizin wurde das aktuelle Problem zum Anlass genommen, die genaueren Lebensumstände der Patientin zu beleuchten. Hierdurch kristallisierte sich die anhaltende Trauer der Patientin und das subjektiv fehlende Verständnis der Umgebung als untermauernde Problematik heraus. Im Rahmen eines bio-psycho-sozialen Ansatzes wurde das soziale Netzwerk der Patientin gestärkt. Hierdurch konnte die Ausgangssituation der Patientin gebessert werden.

Eine wichtige Grundlage der hausärztlichen Beziehung ist die Berücksichtigung des Patientenwunsches und die psychosomatische Grundversorgung. In der initialen Vorstellung war die Patientin zunächst davon überzeugt, ein spezielles Antibiotikum (Ciprofloxacin) zur Linderung ihrer Beschwerden verschrieben bekommen zu müssen. Für die Verschreibung eines Antibiotikums bestand grundsätzlich keine Indikation. Darüber hinaus forderte die Patientin ein Antibiotikum ein, das aufgrund eines ungünstigen Nebenwirkungsprofils selbst bei Nachweis eines Harnwegsinfektes nicht eingesetzt werden soll. Aus diesen Gründen konnte dem Wunsch der Patientin nach einer antibiotischen Therapie nicht entsprochen werden.

In der Rolle des Gatekeepers empfand ich, dass das individuelle Risiko den potenziellen Nutzen einer antibiotischen Therapie überwog. Als „Kompromiss“ zwischen dem Patientenwunsch und der sinnvollen Therapie wurde ein phytotherapeutisches Präparat nahegelegt. Von dem Präparat wurde sich keine Wirkung auf die Beschwerden der Patientin erhofft und es lässt sich daher als Pseudoplacebo werten. Der Einsatz eines Pseudoplacebos muss durchaus kritisch gesehen werden, jedoch konnte dadurch der ausgeprägte Therapiewunsch, welcher letztendlich sogar zu einem Abbruch der Arzt-Patienten-Beziehung hätte führen können, berücksichtigt werden. Das Verschreiben des Phytotherapeutikums lässt sich als rituelles Instrument eines Heilers einordnen.

3. „Darf ich trotzdem noch zu Ihnen kommen?“– Fallvorstellung

Die 79-jährige Frau E. stellt sich aufgelöst in meiner Sprechstunde vor. Seit mehreren Jahren sind eine Mitralinsuffizienz, Aorteninsuffizienz und ein persistierendes Vorhofflimmern bekannt und sie befindet sich in engmaschiger kardiologischer Kontrolle. So auch am Tag zuvor. Diesmal sei aber alles „ganz anders“ gewesen. Direkt nach der Echokardiographie habe der Kardiologe zu einer Operation geraten. Hiervon habe sie sich völlig überrumpelt gefühlt (obwohl eine Operation bereits häufiger von kardiologischer Seite mit ihr besprochen wurde). Sie habe doch solche Angst vor einer Herzoperation. Sie lasse sich auf keinen Fall an ihrem Herz operieren und zu diesem Arzt gehe sie sowieso nicht mehr.

Diagnostik:

Blutdruck 130/80mmHg

Farbduplexsonographie des Herzens: zunehmend eingeschränkte Kontraktilität, zeitnahe Versorgung der Mitralklappe

Therapie und Verlauf:

Die Patientin E. spricht sich zunächst vehement gegen eine Operation aus, da sie große Ängste habe („Da bleibe ich noch auf dem Tisch liegen.“). Im Beisein ihres Partners besprach ich mit ihr ausführlich die Gründe für die kardiologische Empfehlung und zeigte die Vorteile, aber auch die Risiken eines Klappenersatzes auf.

Hiernach war Frau E. damit einverstanden, sich für ein erneutes Gespräch beim Kardiologen vorzustellen. In der Folge war die Patientin zunächst mit einer Operation einverstanden, sodass eine weitere präoperative Diagnostik und ein Termin für eine stationäre Aufnahme vereinbart wurde. Wenige Tage vor der Operation sagte Frau E. selbstständig, ohne Rücksprache mit dem Kardiologen oder mit mir zu halten, den geplanten Aufnahmetermin ab und kam am Tag nach der geplanten Operation aufgelöst in meine Praxis. Sie könne sich einfach nicht operieren lassen, lieber wolle sie so sterben. Ihre Leistungsfähigkeit habe sich auch in jüngerer Zeit nicht wesentlich verschlechtert und sie komme im Alltag gut klar. Es täte ihr wirklich leid, ein solches Aufheben verursacht zu haben und sie hoffe, sie dürfe trotzdem noch in die Praxis kommen.

Fallreflexion:

In der Hausarztpraxis ist die Ärzt*in häufig mit zum Teil auch wechselnden Patientenwünschen konfrontiert, die nur bedingt den medizinischen Empfehlungen entsprechen. So spricht sich auch die Patientin Frau E. nach nicht unerheblichem Planungsaufwand gegen eine dringend angeratene Operation aus. Aufgabe der Hausärztin*in ist es hierbei, Patient*innen einfühlsam als Partner*in zu begleiten und Gründe sowie Vorteile und Risiken verschiedener Therapieoptionen aufzuzeigen. Eine autoritäre Position könnte zu einem Abbruch der Beziehung führen, welche die Beschwerden und Therapie der Patientin weiter verschlechtern könnten. Die Patientin E. reagierte erleichtert, ihre Hausärztin weiter an ihrer Seite zu wissen, auch wenn sie sich gegen die Empfehlung zur Operation stellt. Zum aktuellen Zeitpunkt möchte Frau E. weiterhin auf keinen Fall operiert werden, ist aber wieder dazu bereit, zumindest bei zunehmenden Beschwerden zu ihrem behandelnden Kardiologen zu gehen und stellt sich auch regelmäßig in meiner Praxis vor.

4. Rückenschmerzen – Fallvorstellung

Der adipöse 38-jährige Herr H. stellt sich montags morgens in meiner Praxis vor. Am Wochenende habe er den Garten winterfest machen wollen und sich dabei wohl „aufs Schlimmste verhoben“. Er habe ja häufig schon Rückenschmerzen gehabt, diesmal seien es aber Schmerzen „von der ganz schlimmen Sorte“. Er habe bereits erfolglos versucht, einen Termin für ein MRT der Wirbelsäule zu bekommen, um herauszufinden, was hinter seinen Schmerzen steckt. Nun brauche er zumindest eine Krankmeldung für die Woche, um seinen „Rücken zu ruhen“. Herr H. gibt an, eine Schmerztherapie nicht zu wünschen („Das Teufelszeug kommt mir nichts ins Haus.“). Neurologische Ausfälle verneint der Patient.

Diagnostik:

Klinische Untersuchung: muskulärer Hartspann der LWS, LWS klopfschmerzhaft, Schmerzen mit Ausstrahlung bis zum mittleren Oberschenkel, neurologisch unauffällig.

Therapie und Verlauf:

Zunächst bestätigte ich die Vermutung des Patienten, dass eine Fehl-/Überlastung Ursache seiner aktuellen Rückenschmerzen sind und erörterte seine Gründe für den Wunsch einer zeitnahen Bildgebung. Im Wesentlichen bestand die Vorstellung, möglichst schnell und einfach schmerzfrei sein zu wollen. Herr H. erhoffte sich durch ein MRT der Wirbelsäule eine verursachende Erkrankung zu diagnostizieren, welche dann „angegangen werden“ könne. Ich erklärte dem Patienten, dass eine Bildgebung nicht zwangsläufig zur Diagnose einer zugrunde liegenden Pathologie führen würde und allenfalls bedingt zu einer Schmerzfreiheit beitragen würden. Gemeinsam besprachen wir, dass zunächst eine Schmerztherapie in Kombination mit Bewegung erfolgen soll. Hiermit war der Patient – wenn auch nicht davon begeistert – einverstanden.

In der vereinbarten Wiedervorstellung berichtete der Patient von einer Besserung der Symptomatik. Aktuell ist der Patient, bis auf gelegentliche Episoden von Rückenschmerzen, schmerzfrei. Zu einem regelmäßigen Bewegungsprogramm konnte ich Herrn H. bislang nicht motivieren.

Fallreflexion:

Zu der Aufgabe einer Hausärzt*in zählt es, Patient*innen sinnvolle Therapien und Diagnostik angedeihen zu lassen. Andererseits sollen eine Übermedikalisierung und unnötige medizinische Maßnahmen verhindert werden (quartäre Prävention). Dies dient nicht nur dem Schutz einer Überlastung des Gesundheitssystems, sondern auch dem Schutz der individuellen Patient*in (entspricht der Rolle der Ärzt*in als Gatekeeper). Bevölkerungsbasierte Studien zeigten nur eine geringe Assoziation von Beschwerden mit MRT-Befunden. Hierbei wiesen pathologische Veränderungen auch bei beschwerdefreien Personen eine hohe Prävalenz auf [10]. Angenommen, der vorgestellte Herr H. hätte eine MRT-Untersuchung der Lendenwirbelsäule durchführen lassen und dort wäre eine Pathologie erhoben worden. In dem Glauben, es wäre einer Linderung der Schmerzen dienlich, hätte Herr H. im weiteren Verlauf einer Operation mit all ihren Risiken und Komplikationen zugestimmt. Die Gefahr einer unnötigen Bildgebung lässt sich mit dem markanten Begriff VOMIT (victims of modern imaging technolgy) beschreiben.

In der Hausarztpraxis wird häufig unter Vermeidung abwendbar gefährlicher Verläufe bewusst auf weitergehende beweisende Diagnostik verzichtet und eine symptomatische Therapie eingeleitet (abwartendes Offenhalten). Hierbei wird mit abwendbar gefährlichem Verlauf eine möglicherweise lebensbedrohliche Krankheitsentwicklung gemeint [11]. Als Warnhinweise dienen „red flags“, welche auf eine spezifische Ursache einer behandlungsbedürftigen Erkrankung hindeuten können.

Finale Schlussfolgerung

Das „bunte“ Fach der Allgemeinmedizin lebt von einer vertrauensvollen, auf Kontinuität angelegten Beziehung. Dabei sind Allgemeinärzt*innen darauf spezialisiert, als zentrale ärztliche Vertrauensperson bei allen Gesundheitsproblemen zu helfen („Fels in der Brandung“). Hierfür benötigen Hausärzt*innen ein umfangreiches spezifisches Krankheitswissen, um Erkrankungen richtig zu diagnostizieren, erforderliche Untersuchungen durchzuführen/anzuordnen und zu therapieren. In der Hausarztpraxis „prallen“ verschiedene Erwartungen, Wertvorstellungen und medizinische Theorien aufeinander. Das Ergebnis ist ein Behandlungsprozess, welcher sich nicht in bloßen Leitlinien abbilden lässt. Ärzt*innen arbeiten auf der spannenden Grenze zwischen Lebenswelt und Medizin. Die spezifische Herangehensweise dient nicht nur einer optimalen Patientenversorgung, sondern hat auch eine herausragende Bedeutung für das Gesundheitssystem und gibt der Hausärzt*in in ihrer täglichen Arbeit viel zurück.

Dr. med. Nicole Lindner1,2, Dr. med. Elke Neuwohner2, Prof. Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff1, Prof. Dr. med. Erika Baum1

1 Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitive Medizin, Philipps-Universität Marburg

2 Hausärzte Dreihausen, Dreihäuser Str. 15, Ebsdorfergrund

Kontakt zu den Autoren: E-Mail: lindnern@uni-marburg.de

Multiple Choice-Fragen

Die Multiple Choice-Fragen zu dem Artikel „Hausärztliche Vorgehensweise in Grenzsituationen – Das Besondere der Allgemeinmedizin im Umgang mit Patientenanliegen“ von Dr. med. Nicole Lindner, Dr. med. Elke Neuwohner, Prof. Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff und Prof. Dr. med. Erika Baum finden Sie nachfolgend abgedruckt und im Mitglieder-Portal (https://portal.laekh.de)– sowie auf den Online-Seiten des Hessischen Ärzteblattes (www.laekh.de). Die Teilnahme zur Erlangung von Fortbildungspunkten ist ausschließlich online über das Mitglieder-Portal vom 25. Februar 2022 bis 24. August 2022 möglich. Die Fortbildung ist mit zwei Punkten zertifiziert. Mit Absenden des Fragebogens bestätigen Sie, dass Sie dieses CME-Modul nicht bereits an anderer Stelle absolviert haben. Dieser Artikel hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Nach Angaben der Autoren sind die Inhalte des Artikels produkt- und/oder dienstleistungsneutral, es bestehen keine Interessenkonflikte.